ACCUEIL

Accueil

Gaulois

Les

Celtes

Neuvy-en-Sullias

Vienne-en-Val

Argentomagus

Avaricum

Montbouy

Sceaux

Burdigala

Lugdunum

St-Romain-en-Gal

Les

mosaïques

Tolosa

Alésia

Barnenez

Thèmes

Sixièmes

4°et 5°

Cartes

Chronologie

Lexique

Clichés

Découvertes

Informations

| [ Présentation ] [ L'amphithéâtre de Chenevières ] [ Théâtres-Amphithéâtres ] [ Les sanctuaires ] |

| Montbouy | Les théâtres et les amphithéâtres en Gaule (Voir aussi : "Théâtres grecs et romains") |

| Amphithéâtre? Théâtre? Semi

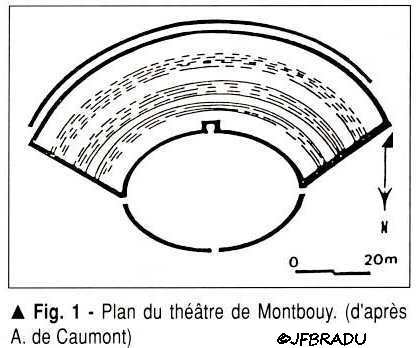

amphithéâtre? Amphithéâtre rural...? Quand on regarde le plan de l'amphithéâtre de Montbouy par rapport aux plans d'un amphithéâtre et d'un théâtre romains, on constate qu'il ne correspond à aucun des deux mais qu'il tient des deux. Le plan de Montbouy tient du théâtre par sa cavea (bien qu'elle ne soit pas semi-circulaire) et de l'amphithéâtre par son arène. Gennes est le seul monument en Gaule qui ressemble vraiment par le plan à Montbouy. Certains se sont interrogés sur la particularité de certains amphithéâtres en Gaule, mais compte tenu de la diversité des monuments, aucune typologie vraiment valable n'a été retenue (voir plus bas).

Différence : théâtre romain classique - théâtre type gallo-romain

Différence : amphithéâtre romain - amphithéâtre gallo-romain

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

DIAMÈTRES DES PLUS VASTES THEATRES DE LA GAULE |

| Arles 102

m Augst (Suisse) 100 m Autun 148 m Autun (Le Haut-Verger) 140 m Avenches (Suisse) 106 m Cologne (Allemagne) 110 m Entrains (Nièvre) 135 m Eu (Seine-Maritime) 12 0 m Gennevilliers (Val-d'Oise) 115 m Le Mans 110 m Lisieux (Calvados) 109 m |

Lyon

108,50 m Mandeure (Doubs) 142 m Mayence (Allemagne) 116 m Naintré (Vienne) 119 m Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher) 100 m Noyers-sur-Andelys (Eure) 118 m Orange 103 m Orléans 100 m Sceaux-du-Gâtinais (Loiret) 104 m Vendoeuvre-de-Poitou (Vienne) 120 m Vienne (Isère) 130 m |

| Source : "Voyage en Gaule romaine" Gérard Coulon - Jean-Claude Golvin |

Voir aussi : "Théâtres grecs et romains""

Les élèves peuvent cependant récupérer les images à l'aide d'une copie d'écran pour leurs travaux pédagogiques non lucratifs et non publiables, y compris sur Internet.

Pour tout autre usage, contacter l'auteur:Contact