ACCUEIL

Accueil

Gaulois

Les

Celtes

Neuvy-en-Sullias

Vienne-en-Val

Argentomagus

Avaricum

Montbouy

Sceaux

Burdigala

Lugdunum

St-Romain-en-Gal

Les

mosaïques

Tolosa

Alésia

Barnenez

Thèmes

Sixièmes

4°et 5°

Cartes

Chronologie

Lexique

Clichés

Découvertes

Informations

[ Présentation ] [ La maison romaine] [ Les objets ] [ La technique du verre ] [ Ecce Avaricum : quomodo vivebant ? ]

| AVARICUM (Bourges) - 72 pages |

La maison romaine |

| Voir aussi : La maison à St-Romain-en-Gal - la maison à Argentomagus - le chauffage à Argentomagus |

|

|

|

|

ATRIUM |

PERISTYLE |

|

|

|

ATRIUM 1. CULINA (cuisine) et LATRINA (toilettes) 2. TRICLINIUM (salle à manger) 3. CUBICULUM (chambre à coucher) 4. POSTICUM (porte de service) 5. ANDRON (corridor) 6. TABLINUM (passage) ou BIBLIOTHEQUE 7. IMPLUVIUM (bassin) 8. CHALCIDICUM (vestibule) 9. LARARIUM (autel des lares) 10. ALA (aile) avec escalier donnant accès aux chambres des serviteurs à l'étage |

PÉRISTYLE 11. HORTUS (jardin) avec vivier statue et fontaine 12. Promenade pouvant servir de Triclinium d'été 13 EXEDRA (maison de jardin) THERMES 14. Salle de chauffe 15. APODYTERIUM (vestiaire) 16. Salle de bain avec ALVEUS (baignoire) 17. Réservoir d'eau Voir un autre plan |

|

|

|

|

|

|

TOITURE DE L'ATRIUM A : COMPLUVIUM B : IMPLUVIUM (bassin d'intérieur) C : TEGULA (tuile plate à rebord) D : IMBRICE (tuile ronde) |

|

LA MAISON ROMAINE

(DOMUS)

Plan :

La civilisation romaine, comme la civilisation grecque, repose sur la vie urbaine. La construction de villes permet la romanisation des pays conquis. Dans un système politique où la citoyenneté s’exerce directement, sans représentants, la Ville (Urbs) se confond avec l’Etat (voir en Grèce les cités-états). La ville comprend des bâtiments publics (forum, thermes, théâtre, amphithéâtre, temples, autels) autour desquels s’organise la vie publique, religieuse et civique, et des bâtiments privés (habitations, boutiques, ateliers). La maison appelée domus, héritée des Etrusques, ne concerne en fait que les Romains les plus riches. Ceux-ci possèdent généralement aussi une propriété à la campagne (villa). Les autres classes sociales habitent les insulae (immeubles). I) La domus ou maison particulière 1. La maison à atrium La domus, construite en retrait par rapport à la rue, ne comporte pas de fenêtres donnant sur la rue : elle est fermée sur elle-même. La porte (janua) à deux battants (fores) mène, après un vestibule (vestibulum), vers l’atrium. L’atrium est la pièce principale de la maison : c’est une grande cour carrée autour de laquelle sont distribuées les autres pièces. Cette cour est en partie à ciel ouvert (au centre) et en partie recouverte d’un toit en pente. Le centre est occupé par un bassin carré, l’impluvium, qui recueille les eaux de pluie à travers le compluvium (l’ouverture dans le toit). La partie de l’atrium autour de l’impluvium forme quatre passages dallés sur lesquels s’ouvrent les différentes pièces d’habitation et de service. L’atrium sert à la fois de cuisine, la culina (la fumée s’échappe par le compluvium), de salle à manger, de chambre à coucher et aussi de sanctuaire avec l’autel familial (le laraire, dédié aux dieux Lares qui protègent la maison). Il permet également à la lumière d’entrer dans la domus. Plus tard des cloisons délimitent diverses pièces spécialisées munies de portes-fenêtres donnant sur l’atrium. Le tablinum derrière l’autel domestique est au départ la pièce réservée au maître de maison. Par la suite, il renferme les archives, les livres de comptes, les objets précieux, les masques funéraires des ancêtres (imagines)…Il donne sur un jardin potager (hortus). De chaque côté du tablinum se trouve une ala (aile), pièce de grande dimension qui peut servir de salle à manger (triclinium) ou de salon. Parfois les deux pièces situées, du côté de la rue, de part et d’autre du vestibulum sont des boutiques (tabernae) louées à des commerçants ou des artisans. Certaines domus comportaient un étage pour pouvoir loger toute la famille et les esclaves. 2. La maison à péristyle La maison à atrium était rudimentaire et sans luxe. Au contact des Grecs, les riches Romains adoptent des maisons de styles variés, en s’inspirant des maisons grecques, avec péristyle et jardin. Cependant ils conservent souvent par respect pour leurs ancêtres le plan de l’ancienne domus. Mais ils y ajoutent une seconde maison, à la grecque, au-delà du tablinum. Un corridor (fauces) fait communiquer les deux maisons. Le tablinum s’ouvre à la fois sur l’atrium et sur le péristyle. Le péristyle est un portique reposant sur des colonnes (en grec « style » signifie « colonne ») orné de plantes, de fontaines, de statues… L’atrium et le tablinum perdent leur caractère privé et deviennent des pièces destinées à l’accueil de la clientèle (personnes qui demandent appui et faveurs en échange de services) par le père de famille. Dans la maison double, la partie privée et la partie publique sont désormais soigneusement séparées. Les colonnes du péristyle et les murs de la maison sont faits ou recouverts de marbre ou de matériaux rares. Ils sont recouverts de peintures (parfois en trompe-l’œil) et de mosaïques. Au-delà de la maison est situé un jardin d’agrément géométrique (dans le style des jardins « à la française »).

Lire le

texte "L'atrium

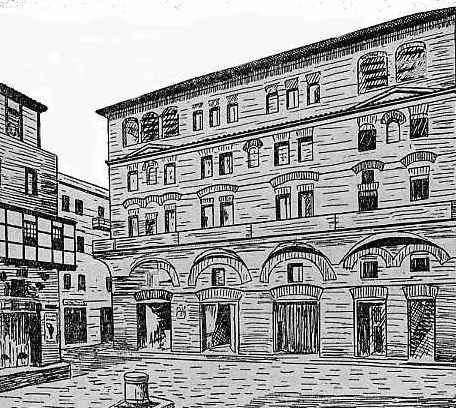

d'une riche demeure" II) Les immeubles (insulae)

La maison à atrium est la maison romaine typique mais très tôt (vers le III° siècle avant J.C.) apparaissent les insulae (« îlots ») : ce sont des immeubles plus économiques (les domus ont une superficie relativement importante pour loger une seule famille) et de meilleur rapport pour les propriétaires qui peuvent louer souvent fort cher de nombreux appartements (cenacula) à plusieurs familles. Les logements sont aérés et éclairés par des fenêtres sans vitres et des balcons, parfois par des puits de lumière à l’intérieur du bâtiment. Contrairement à la domus, les insulae sont tournées vers l’extérieur. Il n’y a pas d’atrium ni de cheminée. On cuisine sur des réchauds, on se chauffe avec des braseros. Il n’y a pas d’eau courante dans les étages. Il faut donc chercher l’eau à la fontaine. Mais ce n’est pas un problème pour l’hygiène car les thermes y remédient. Les pièces n’ont pas de destination particulière : c’est l’occupant qui les aménage à son idée. Les appartements sont souvent surpeuplés. Certains de ces bâtiments ont plus de 20 mètres de haut et comportent jusqu’à 7 étages. La principale préoccupation des architectes est de gagner en hauteur la place qui manque au sol, dans une ville dont la démographie augmente sans cesse, pour loger le plus de gens possible dans le minimum d’espace. Les murs ne sont pas très épais, toujours pour économiser de la place. Quand la construction est en pierre, ce n’est pas très gênant, mais avec la brique, cela pose un problème de solidité. D’autant que pour alléger la structure, les étages supérieurs n’ont que des poutrelles comme armature. Aussi les exemples d’immeubles qui s’écroulent sur leurs occupants ne sont pas rares. Les risques d’incendie sont également très importants du fait des matériaux employés. L’étroitesse des rues fait que ces incendies se propagent et embrasent des quartiers entiers. Des promoteurs immobiliers se précipitent aussitôt pour reconstruire. Lire le texte de Juvénal (Satires III) sur les insulae. III) Les villae (propriétés à la campagne) Les Romains riches possèdent en plus de leur domus un domaine agricole dont ils tirent des revenus (vin, huile…). Ces domaines comprennent une maison, la villa rustica. Dès le II° siècle avant J.C., les propriétaires n’y résident plus guère. Par contre, ils se font construire des maisons de villégiature, dans des endroits très agréables comme la baie de Naples ou en Toscane. Ils les nomment également « villae » bien qu’elles ne ressemblent en rien à des fermes. Comprenant plusieurs salles à manger, des bibliothèques, des bains, une piscine, un hippodrome etc…, elles apportent tout le confort et les distractions de la vie urbaine dans un cadre champêtre.

Lire le texte de

PLINE LE JEUNE, Lettres, V, 6, 14-23 |

Les élèves peuvent cependant récupérer les images à l'aide d'une copie d'écran pour leurs travaux pédagogiques non lucratifs et non publiables, y compris sur Internet.

Pour tout autre usage, contacter l'auteur:Contact