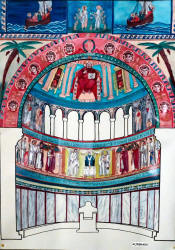

L'église Saint Jean Evangéliste à Ravenne

Les mosaïques de cette église sont particulières par rapport aux autres

églises décrites plus avant : il ne s’agit pas de mosaïques murales mais

de pavements de sol et elles sont beaucoup plus récentes, elles ne sont

pas paléochrétiennes mais datent du treizième siècle (1213), lorsque

l’abbé Guglielmo, supérieur du monastère en charge de l’église, a décidé

d’en refaire le pavement. Plus tard, par-dessus ces mosaïques on a

refait un nouveau sol couvrant les mosaïques et ce n’est qu’au milieu du

dix-huitième siècle qu’on les a retrouvées. Ce qui en restait a alors

été soigneusement récupéré, collé sur des panneaux qui ont été fixés aux

murs. C’est dans cette position que l’on peut encore aujourd’hui les

admirer. Elles

représentent les thèmes des romans courtois de l’époque,

des animaux fantastiques et des personnages de la quatrième croisade.

|

|

En

1944, l'église fut sérieusement endommagée par les bombardements aériens

qui causèrent la perte des fresques du XIIème – XIVème siècle ainsi que la

destruction des mosaïques de l’abside.

Reconstitution

des parties perdues : les navire représentent l'épisode de la tempête dans

laquelle Galla Placidia fit le voeu de construire une église si St Jean L'Evangéliste

intervenait pour sa sauvegarde et celle de ses deux enfants (son

fils Placidus Valentinien et sa fille Justa Grata Honoria)

alors à bord. |

|

_small.JPG)

|

Le tympan représente l'apparition de Saint Jean à Galla Placidia entre deux

groupes d’anges. L’impératrice Galla Placidia, coiffée de sa

couronnée, est allongée sur le sol. A gauche, St Jean l'Evangéliste tient un

livre en main, son évangile.

|

|

|

Au-dessus du tympan, un autre bas-relief s’inscrit dans un triangle. Sous la

représentation du Rédempteur, l'empereur

Valentinien III, reconnaissable à sa couronne, ce fils de Galla Placidia

sauvé de la tempête. Assis près de lui, Saint Jean. À gauche, Barbazien

accompagné de prêtres. Barbazien était venu d’Antioche à Rome, où il menait

une vie de prière, de pénitence et accomplissait des miracles. Avant sa

fuite à Constantinople, Galla Placidia était pleine d’admiration et de

dévotion pour lui. Quand elle est revenue et décide la construction de

l’église, elle le fait venir à Ravenne où il fonde, lié à l’église, le

monastère de Saint-Jean l’Évangéliste. De l’autre côté, à droite, Galla Placidia, couronnée et suivie de soldats en armes. |

_small1.JPG)

_small1.JPG) |

Description de Raffaella Farioli Campanati

Cette scène

d’interprétation difficile est considérée dans son genre, soit comme un acte

d’investiture, soit comme la représentation d’un postulant reçu par le Pape,

mais elle fait l’objet aussi d’une exégèse plus complexe. A droite, un

personnage, un rouleau de parchemin dans la main gauche est en train de

s’adresser à un jeune homme, porteur de deux messages, agenouillé devant

lui. Il a été avancé une hypothèse élaborée selon laquelle cette scène

figurerait la rencontre entre le Pape Innocent III et le jeune Alexis Ange

(le futur empereur Alexis IV) fils de l’empereur détrôné, qui se serait

rendu auprès du Pape pour le prier de lui prêter secours et qui aurait

justifié le détournement de la Croisade sur Constantinople.

Jeune fille offrant une rose à son bien-aimé.

La nouvelle lecture de Nurith Kenaan-Kedar

La narration semble commencer par un évêque siégeant sur sa

Cathèdre (dentifié grâce à sa mitre) pendant qu’un homme de la noblesse vêtu

d’une robe courte et d’un manteau lui remet ou bien reçoit de lui un rouleau

de parchemin, ce qui est synonyme d’ordre de mission.

La scène du chevalier ou du noble faisant ses adieux à sa

femme. Tous deux sont debout devant leur château. L’homme placé à sa droite

lui fait au revoir de la main et celle-ci tient une fleur à la main en signe

d’amour fidèle |

|

_small1.JPG)

|

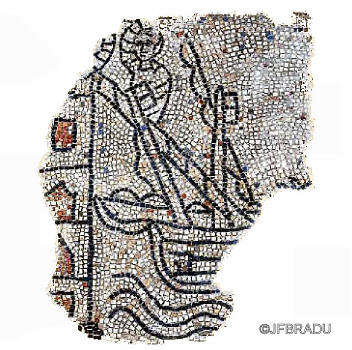

Description de

Raffaella

Farioli Campanati

Hissé avec peine sur le mât du navire qui manoeuvre, une

seule voile déployée, le marin signale sa présence, les joues gonflées en

soufflant avec force dans une corne.

Il est difficile de savoir s’il s’agit de la 1 ère

tentative pour se rendre maître d’une partie de la

muraille ou plutôt de la seconde prise de Constantinople en avril 1204 dont

le procédé tacticien sera de débarquer directement des navires aux remparts

au moyen d’échelles de corde.

La nouvelle lecture de

Nurith Kenaan-Kedar

Au moins deux fragments peuvent

sûrement être regroupés lesquels représentent des navires qui voyagent en

mer, le premier desquels montre un homme sonnant la corne

La traversée du retour. L’homme de veille est debout à la

tête de mât et scrute l’horizon. Cette représentation peut être combinée à

celle du fragment du bateau |

|

_small.JPG)

_small.JPG) |

Description de Raffaella Farioli Campanati

En

formation serrée, armés de lances, les soldats sont revêtus d’un long

haubert à mailles de fer en forme d’écaille, aux manches longues. Ils

tiennent des boucliers amygdaloïdes (en forme d’amande) ayant la partie

supérieure plate. Ces modèles sont très répandus à la fin du XIIème siècle.

A la place du heaume, les guerriers portent en couvre-chef, le camail,

partie intégrante du haubert. Cette protection est caractéristique des

armures islamiques utilisées dans les zones en contact avec le monde

oriental.

Comme on

peut le constater d’après la partie de bouclier derrière son dos, le Croisé

a au moins un soldat qui le suit - cette scène devait probablement être

constituée de façon analogue à celle de l'autre guerrier- Le soldat est

revêtu de l’armure habituelle des Croisés, un long haubert à mailles de fer

en forme d’écaille, un camail et des chausses à mailles de fer, un bouclier

en amande aplati en haut et décoré de bandes obliques.

La nouvelle lecture de

Nurith Kenaan-Kedar

Dans le premier registre, j’inclus les soldats partant pour

la guerre et un autre panneau montrant deux soldats au combat.

|

|

_small1.JPG)  |

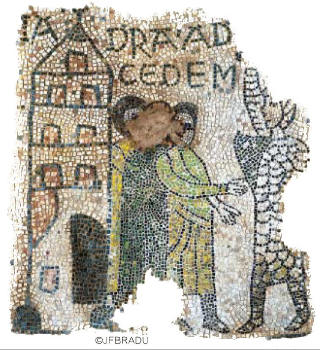

Description de

Raffaella Farioli Campanati

Episode de la IVème Croisade. La Prise de Constantinople

La légende explique l’événement. Près d’une tour qui devrait représenter les

murs de la cité, les vaincus avancent, tristes, en signe de soumission, vers

un guerrier croisé menaçant, qui brandit l’épée.

Le 15 novembre 1202, les Vénitiens ayant à leur tête le doge

Enrico Dandolo, lui-même, saccagent la Cité comme l’indique la didascalie

(note explicative) “ IADRA AD….CEDEM ” qui revient de nouveau à la

République de Venise. La composition est analogue à celle de la prise de

Constantinople.

La nouvelle lecture de Nurith Kenaan-Kedar

La bataille de Zara et la bataille de Constantinople

figurent les croisés qui capturent et tuent des prisonniers.

|

|

_small1.JPG)

|

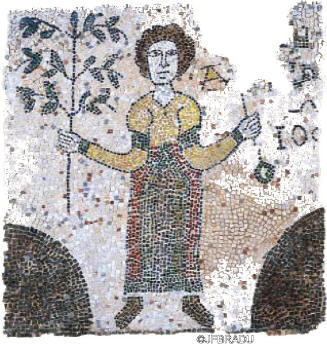

Description de

Raffaella Farioli Campanati

Jeune fille faisant don d’une rose à son bien-aimé.

Il est délicat de donner une interprétation de ce fragment,

une frise sans doute qui montre de face, une figure féminine au regard

étonné. Elle tient d’une main un rameau et de l’autre un objet rond suspendu

peut-être à unebranche. Les traces d’inscription ne sont pas suffisantes

pour définir le sujet représenté. Il pourrait s’agir sans doute d’un thème

biblique évoquant la légende d’Eve et de l’arbre de la connaissance qui

circulait au XII ème siècle et qui conte comment Eve en

voulant cueillir le fruit défendu détacha aussi la branche. Après avoir été

chassée du Paradis, et s’apercevant qu’elle tient encore la branche, Eve la

plante en terre. La branche s’enracine et devient un arbre blanc comme

neige. Sous cet arbre Caïn tue Abel. L’arbre prend alors la couleur rouge du

sang.

La nouvelle lecture de Nurith Kenaan-Kedar

La femme remettant une fleur à l’homme. Cette fois

elle se situe à gauche sur le panneau et lui à droite. Le récit commence de

son côté à elle. Ceci est l’histoire d’une Odyssée médiévale : un homme

parti en croisade et de retour chez lui sain et sauf.

La scène de la femme tenant la branche d’arbre – communément symbole de foi

et de vie éternelle. Elle semble être celle qui a commandé la mosaïque en

l’honneur de son mari. Cette hypothèse est aussi confirmée par la date de la

mosaïque: 1213. Si le chevalier était de retour en 1204-1205 pourquoi alors

la mosaïque avait-elle été offerte en 1213? Il est plus probable que le

pavement fut donné par sa femme après sa mort en sa mémoire. Par conséquent,

la scène de l’arbre déraciné pourrait suggérer cet événement. |

|

_small.JPG)

La

vache

Dans un identique encadrement se détache, de profil, une

vache au pelage de deux couleurs. Elle se dirige lentement vers la gauche.

|

Le cerf

Ce quadrupède est également représenté de profil, tourné

vers la gauche, la tête légèrement baissée; peut-être se prépare-t-il à

brouter ou boire. Le caractère paisible de l’animal que le Physiologus

cite en se référant au Psaume 41.2 (Sicut cervus desiderat ad fontes

acquarum ita anima mea ad Te, Deus) est clairement visible. Animal

providentiel, positif vainqueur du diabolique serpent. |

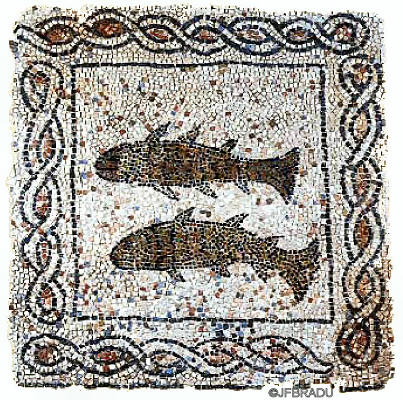

Deux poissons

Des poissons disposés parallèlement et horizontalement se

dirigent vers la gauche. Celui du haut a une apparence plus raide que son

suivant. L’encadrement répète les détails vus auparavant.

|

|

_small.JPG)

La

licorne

Tournée vers la droite, la licorne, de profil, se détache du

panneau, à l’intérieur d’un cadre végétal à sarments de vigne sinueux et à

coeurs qui se répètent. Le Physiologus la décrit comme un quadrupède

semblable à un chevreau mais doté d’une unique corne sur le front et d’une

force extraordinaire, si bien que les chasseurs ne réussissent pas à la

capturer. Elle s’approche seule d’une vierge qui l’accueille contre son sein

et la porte au Palais du roi. La licorne est le symbole du Christ, la

Vierge, le symbole de Marie. Une représentation en partie détruite, où

figure la Vierge en compagnie d’une licorne, apparaît entre autres à

Piacenza (crypte de St. Savino) à Cremona, à St. Benedetto Po et sur une

partie de la mosaïque dans la cathédrale de Pesaro; l’inscription suivante

la complète: “Pulcrapuella venit et mulcet comu unicornu”. |

Fragment décoratif

A l’intérieur d’une bordure libre, à sarments de vigne

sinueux se détachent des fleurons stylisés à huit éléments nuancés en

fonction des zones chromatiques dans les éléments les constituant. Ce

fragment est défini par huit côtés concaves reliés par des motifs liliaux

qui rappellent les éléments à palmettes déjà répertoriés dans la mosaïque

ravennate.

|

_small.JPG)

Fleur

Ce fragment entouré comme le précédent présente une

décoration géométrique formée de huit secteurs circulaires mis en valeur par

des couleurs contrastées.

|

|

_small1.JPG)

La

panthère

Ce panneau représente la panthère tachetée, de profil

également et se dirigeant d’une allure majestueuse vers la gauche. Il est

entouré d’une bordure déjà observée et sur laquelle les sarments de vigne à

petites feuilles s’opposent aux coeurs qui se répètent. La panthère est

considérée aussi d’après le Physiologus comme une bête paisible,

symbole du Christ, elle attire les animaux par l’odeur qui émane d’elle et

elle a comme unique ennemi le maléfique dragon qui, à la vue de la panthère

rentre dans son antre.

PS : il semblerait que

Nurith Kenaan-Kedar voie

en cette panthère un tigre qui est un animal maléfique |

_small1.JPG)

Le

griffon

Un pourtour analogue à la précédente mosaïque, encadre le

griffon de profil. Cet animal fabuleux en Orient a un bec et des ailes

d’aigle et un corps de lion; en Grèce animal de la lumière, il est consacré

à Apollon et participe à la déification d’Alexandre. De par sa double nature

il est souverain du ciel et de la terre, emblème de la double royauté du

Christ (Dante, Purgatoire XXXII). L’iconographie du griffon le montre, isolé

ou avec une proie entre ses griffes sur les étoffes d’art, ce que montrent

fréquemment les tapisseries et les mosaïques médiévales en Italie et de

l’autre côté des Alpes. On retiendra en particulier les représentations du

griffon à St. Ilario de Fusina, St. Marc à Venise, à Murano, à Pomposa, dans

le dôme d’Aosta, à St. Benedetto Po Pieve Terzagni, à Brindisi, Otrante, à

St. Maria del Partir à Rossano. |

_small1.JPG)

Une

harpie

Cette créature volante au profil de femme laide, coiffée

d’un chapeau conique a des pattes de quadrupède; oiseau nocturne entre le

vampire et la sorcière, avide de sang humain et terreur des petits enfants,

elle peut être comparée à ces deux monstres analogues qui figurent sur une

mosaïque médiévale de la cathédrale de Pesaro, marquée de ce mot LAMIE. Pour

cette raison nous pouvons l’appeler Lamia. Dans le cas présent, cet être

monstrueux représenté avec une queue de poisson, pourrait également faire

penser à une harpie.

|

|

_small.JPG)

Les funérailles du renard qui feint d’être mort

Entouré de motifs végétaux opposés deux à deux, sarments

de vigne sinueux à petites feuilles et coeurs qui se répètent, ce panneau

représente la scène des funérailles du renard, pattes liées et pesant de

tout son poids sur un bâton droit porté par deux jeunes coqs face à face. Ce

thème (qui existe aussi en sculpture) a des précédents à Venise, Basilique

St. Marie, à Murano dans l’église SS. Maria et Donato (1140), à Vercelli sur

la mosaïque disparue de SS. Maria Maggiore (1150) et puis dans la cathédrale

d’Otrante. Le récit ravennate est comparable en ce qui concerne

l’organisation le composant aux mosaïques vénitiennes antérieures au célèbre

roman de Renart connu au XIIème siècle où, comme il a été observé, la

représentation des funérailles beaucoup plus complexe met en scène des

animaux différents (deux cerfs portent le renard). Dans ce cas également il

est difficile de préciser de quelle source littéraire elle s’est inspirée. |

_small.JPG)

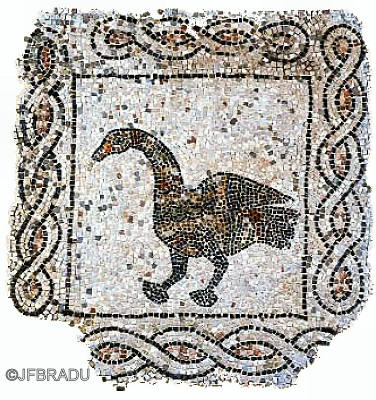

L’oie à l’encensoir

Le panneau encadré, comme le précédent fait partie selon

toutes probabilités des funérailles du renard auxquelles fait suite un

cortège d’animaux : ici, au second plan, un canard, en premier, l’oie avance

d’un pas incertain, l’encensoir suspendu à son bec. Dans le roman de Renart

c’est par contre, comme dans les mosaïques de Vercelli, le coq Chanteclerc

qui, l’encensoir suspendu à son bec, suit le cercueil.

|

L'oie

Ce bipède est aussi représenté de profil et en mouvement,

dans un cadre défini comme dans le panneau précédent et dans ceux qui vont

suivre, par un rang de tesselles sombres formant tresses sur le pourtour.

|

|

Le Chien ou le Loup

A l’intérieur du cadre entouré d’une tresse à double filet,

la figure d’un quadrupède, de profil, s’élance vers la gauche d’un mouvement

vif.

|

_small1.JPG)

La sirène

D’après l’iconographie médiévale, la sirène est

représentée ici par une femme-poisson à deux queues dont elle tient une

extrémité caudale dans chaque main. Sur les sols de mosaïques de l’Italie,

au XII et XIIIème siècle, la sirène est représentée de cette façon à Pieve

Terzagni, Piacenza, à St. Savino, dans les cathédrales de Reggio- Emilia,

Pesaro et d’Otrante, et elle sert de modèle pour de nombreuses sculptures.

Cette créature à deux corps a une double signification positive ou négative

comme l’indique le Physiologus qui la décrit d’après l’iconographie

antique comme la femme-oiseau qui ensorcelle ou dévore les marins. |

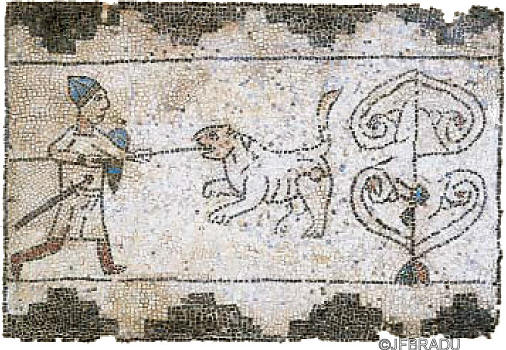

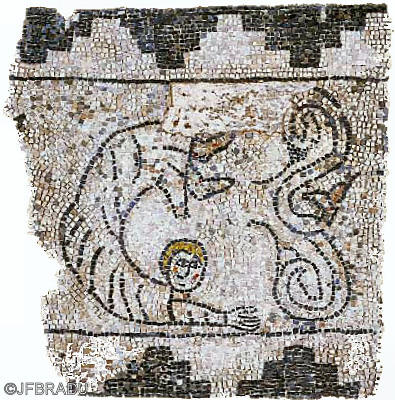

Guerrier blessant une bête fauve

Cette scène fait suite, sur la droite à celle décrite

ci-dessus après une coupure à caractère décoratif. C’est un guerrier protégé

d’un heaume et d’un bouclier en forme d’amande. Il actionne sa lance qu’il

jette sur une bête féroce. Dans ce cas aussi, la manière graphique de

caractériser le personnage s’apparente rigoureusement à celle utilisée dans

la IVème Croisade, toutefois elle s’en éloigne de par l’habillement de type

oriental qui rappelle les représentations de chevaliers sur les soieries

byzantines. Ce sujet, outre le fait qu’il dépende d’une iconographie plus

précise, est renvoyé à un thème dont il serait difficile de déterminer la

référence narrative |

|

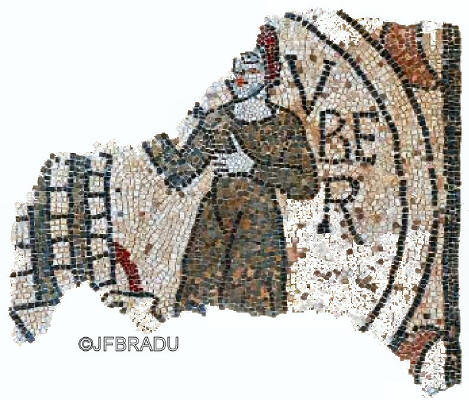

Le mois d’Octobre

L’illustration d’Octobre, unique et presque entièrement

intacte, sur laquelle est présenté un élément fragmentaire marron

appartenant à une cuve ou un tonneau (aussi appelé douves), est en rapport

avec les travaux de cette saison: le vin soutiré se déverse en jet dans une

sorte de broc dont on ne voit que le bord de l’embouchure. On suppose, comme

on peut le déduire d’après la position du bras levé sans main, qu’Octobre

tient dans celle-ci un verre pour déguster le vin. Les Mois montrent leurs

activités respectives, évocatrices du temps humain inscrit dans le renouveau

cyclique de l’Année sacrée et de la dignité du travail comme moyen de salut;

le Labyrinthe à la signification purificatrice se réfère symboliquement à la

vie de l’homme, à sa lutte menée pour dépasser le péché. Mois et Labyrinthe

sont deux thèmes bien caractéristiques de l’iconographie médiévale et sont

également répandus par l’intermédiaire de la riche expression

symbolico-décorative trouvée sur les pavements de mosaïque du XIIème siècle

dans la Val Padana. |

Personnage dans un mouvement de chute ou de plongée

Le personnage appartient à la deuxième bande du pavement,

bordée de gros triangles en dents de scie, et située au commencement de la

nef. Il est difficile d’interpréter cette étrange figure qui devait

appartenir à un ensemble non conservé. Le style graphique de ce genre à des

similitudes avec les personnages dans la série des croisades.

|

Fragment décoratif à lignes brisées

Il appartient à la large bande parcourue d’un motif, en

zigzag blanc, rouge et noir, bordé d’une série de grosses dents de loup

blanches et noires. Le thème à lignes brisées se rencontre fréquemment sur

les mosaïques de Val Padana, dans la crypte de St. Savino, à Piacenza et sur

les mosaïques médiévales de la cathédrale de Turin; il signifie l’eau. A

Pavia, à St. Maria Vétere (de nos jours au Musée) il y avait une semblable

décoration.

|