|

|

Le voyage à Rome | Les chérubins | L'Arche vide | Le Jourdain | Notes et compléments | Chrétin |

La

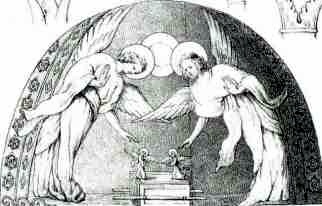

mosaïque actuelle : la main du sauveur entre les deux grands chérubins.

Cliquez sur la photo pour l'agrandir

On n’a pas toujours reconnu que la main qui sort d’en haut, entre les têtes des deux plus grands chérubins fait partie de la composition originale. Elle est absente dans trois dessins datant de 1841, à savoir ceux de Prosper Mérimée, d’Albert Delton et de François Vergnaud-Romagnési, mais ceci est dû au fait qu’au cours du temps certaines parties de la mosaïque ont été recouvertes [60].

Aquarelle de Prosper Mérimée (1841), la main n'est pas

représentée

Vergnaud (1841) |

Delton (1841) |

|

|

La main a réapparu lorsque Chrétin a fini de nettoyer la mosaïque en janvier 1847 et des contemporains nous disent sans aucun doute que c’est en fait ce qui s’est passé. Elle apparaît sur le dessin fait peu après par Chrétin pour Vergnaud-Romagnesi et on peut en outre y voir une ligne sombre au milieu de la paume [61], ce qui n’a toujours pas été expliqué. Nous soutenons que pour Théodulf, cette main marquée est un symbole central qui donne une signification à chacun des autres éléments de cette composition.

|

La Main de Dieu est un motif graphique courant de l’art chrétien — sans aucun doute emprunté à des prototypes hébreux — et Théodulf en a sans nul doute vu de nombreux exemples lors de ses visites des églises d’Italie. Ceci n’empêche que quiconque connaissant vraiment bien l’Opus Caroli aurait du mal à croire qu’il ait pu l’adopter sans certaines réserves : Théodulf ne se serait jamais résigné à montrer quelque chose destiné à représenter le divin en tant que tel. Si la main fait effectivement partie de la composition originale de Germigny, quelque chose a dû intervenir afin de canaliser ses pensées sur une voie nouvelle et sans précédent. Connaissant au moins certaines des églises qu’il a visitées pendant qu’il se trouvait à Rome, nous sommes prêts à oser émettre une hypothèse sur ce qui s’est produit.

Levant les yeux pour admirer le majestueux Christ de Parousie, ou Christ du second Avènement, dans cette même église de SS Côme et Damien à laquelle il empruntera le motif du Jourdain, il se peut que Théodulf ait pensé qu’il manquait quelque chose d’important à cette image du Christ. Il savait que d’après l’évangile selon St Luc (24 :39), lorsque après sa résurrection, le Christ est apparu soudainement à ses disciples aussi étonnés qu’incrédules, il a cherché à les rassurer quant à son identité en montrant du doigt les blessures qu’il portait aux mains et aux pieds, disant : « Voyez à mes mains et à mes pieds que c’est bien moi . » Il savait aussi que d’après l’évangile selon St Jean (20, 27) Jésus avait demandé à Thomas de mettre le doigt sur la blessure de sa main. Or, le Sauveur qui s’élève dans l’abside de SS Côme et Damien ne porte aucune trace des blessures qui lui ont été infligées lors de la crucifixion. Théodulf a aussi vu, directement au-dessus de cette image du Christ, la main de Dieu sortant des cieux pour placer une couronne de lauriers sur la tête de Jésus [62]. Il connaissait bien des Etymologies d’Isidore, l’un de ses auteurs favoris, et il a pu se souvenir de ce qu’il avait écrit dans le chapitre consacré aux Personnes de la Trinité : « De filio Dei... Manus Dei, quod omnia per ipsum facta sunt [63] . » La main de Dieu (manus Dei) représentait le Fils de Dieu par lequel se font la création et le salut. Théodulf, qui avait peut-être déjà résolu de consacrer son église, comme celle du Latran, au Saint Sauveur [64], a alors décidé d’inclure une main symbolique dans sa représentation, mais d’en faire la Main du Sauveur ressuscité et d’y montrer ses blessures [65]. Mais c’est ailleurs que l’on trouve la principale preuve qui permet de déterminer la signification du motif pour Théodulf.

Parcourant l’œuvre poétique de Théodulf, Helen Waddell a été surprise de

découvrir le titre inhabituel

« Pour quelle raison les cicatrices de la Passion

du Christ sont-elles toujours présentes sur son corps après sa Résurrection ? »

(Quam ob rem cicatrices, quas Dominus in passione suscepit, in resurrectione

obductae non sint), et ayant étudié et traduit ce poème, elle a déclaré que

rien ne pouvait l’égaler en poésie carolingienne

[66].

Nous pensons que ce poème a presque certainement été écrit alors que son auteur

avait à l’esprit la blessure que l’on voit à Germigny

[67].

Il fait plus particulièrement allusion (ligne 26) à ceux qui contempleront les

signes de la Passion du Christ (tua dum, passio, signa vident) —

ce qui suggère nettement une image. Théodulf continue presque comme s’il

récitait la liste des raisons qui l’ont amené à représenter la main et sa

blessure.

1) Le Christ a gardé ses blessures non seulement pour prouver à ses

disciples qu’il était réel et non pas un fantôme, mais aussi pour leur remonter

le moral et les encourager à proclamer l’espoir de la résurrection à travers les

âges

[68].

2) Le Christ a gardé ses blessures pour montrer que, tout en conservant sa forme

humaine, il prie le Père en notre nom, lui montrant nos blessures qu’il a prises

pour nous, un rappel constant des souffrances qu’il a endurées au nom de

l’humanité. Leur existence même implore le Père de faire preuve de compassion

envers nous.

3) Voyant ces blessures, les Chrétiens n’auront de cesse de faire

l’éloge du Christ qui nous a sauvés.

4) Finalement, les blessures sont un rappel

du fait que le Christ reviendra à la fin des temps et que les méchants seront

punis s’ils n’adorent pas Dieu comme Il le mérite.

Lire le poème de Théodulf :

"Pourquoi les cicatrices de la passion du

seigneur n'ont-elles pas été effacées à sa résurrection?"

En concevant cette image, Théodulf a aussi pu se souvenir d’un passage du chapitre 15 du Livre I de l’Opus Caroli, un chapitre consacré à la symbolique de l’Arche. Il y explique que le Fils, Verbe du Père, est le message qui émerge entre les deux anges :

"Au-dessus du couvercle de l’Arche, c’est-à-dire entre les deux chérubins, Dieu parle. Car le Fils, par qui toutes choses ont été créées, est le Verbe du Père. Et étant donné qu’il ne fait qu’un avec le Père (comme il l’a lui-même proclamé dans l’évangile « le Père et moi sommes un », ou comme il l’a dit à Philippe « celui qui me voit, voit le Père ») la Voix du Père est entendue à tout jamais entre les deux Testaments [69]. (représentés par les deux chérubins).

Résumé : Pour Théodulf, comme nous le savons par un de ses poèmes, les plaies que le Christ a gardées dans son corps ressuscité témoignent qu'il est le Sauveur de l'humanité. Dans la mosaïque de son église, qu'il dédia au St Sauveur, Théodulf a inséré ce symbole du Christ Sauveur en montrant la main divine qui descend du ciel avec la plaie de la crucifixion.