|

|

Le voyage à Rome | Les chérubins | L'Arche vide | Le Jourdain | Notes et compléments | Chrétin |

Le symbolisme de la mosaïque de

Germigny-des-Prés enfin dévoilé

|

|

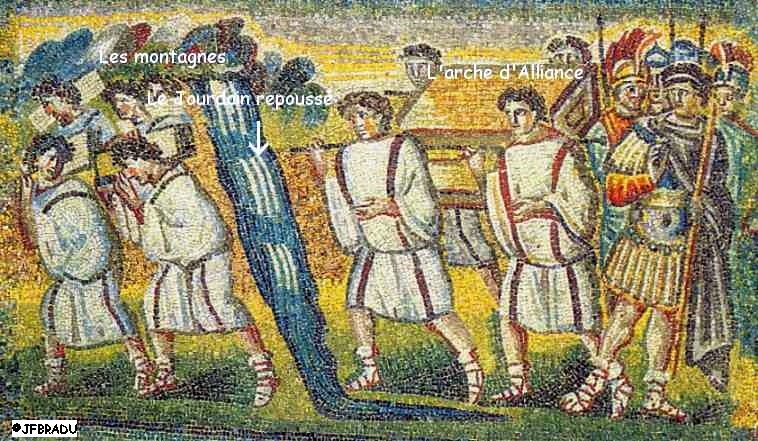

Des passages de l’Ancien Testament mentionnant l’érection de monuments faits de dalles ou de pierres ont été cités en exemple à Nicée II comme étant l’approbation par les saintes écritures de la fabrication d’images. Il en est ainsi du discours de Leontios, lu durant la quatrième session, qui évoque Josué « qui a élevé un monument de douze pierres ». Dans le Livre I.21 de l’Opus Caroli — où cette déclaration est attribuée par erreur à Jean l’Ancien, légat des évêques d’Orient [48] — Théodulf réfute la valeur de ce passage en ce qui concerne la fabrication et l’adoration d’images. Il avait soigneusement relu le récit de Josué, où ceux qui portaient l’Arche avaient atteint le Jourdain dont les eaux s’étaient miraculeusement écartées pour leur permettre d’en franchir le lit à sec. Josué avait ensuite ordonné que douze pierres soient prises du fleuve pour être dressées par la suite en monument à Galgala, et il avait aussi ordonné que douze autres pierres soient mises dans le fleuve pour marquer l’endroit où l’Arche avait pu être transportée miraculeusement à travers le Jourdain. Nicée II n’avait fait aucune référence à ces pierres, à leur nombre et à leur emplacement. En introduisant ce sujet, Théodulf voulait révéler leur profonde signification symbolique. |

Voir le texte de la Bible (Josué)

Il s’est très certainement souvenu de ce chapitre de l’Opus Caroli lorsque, durant son séjour à Rome, il a visité Ste Marie Majeure et découvert dans la nef le panneau représentant l’Arche transportée à travers le Jourdain. Il décrit l’événement tel qu’il s’est passé, comme la Bible le décrit, et ne semble pas avoir de signification symbolique particulière : les eaux se trouvant en aval ont disparu alors que celles qui viennent de la source du fleuve ont été miraculeusement repoussées vers la montagne dont elles s’écoulent, ces hauteurs étant représentées par un groupe de pierres de haute taille, rapprochées les unes des autres.

Fig 1.b (Ste Marie Majeure)

En visitant Sts Côme et Damien, Théodulf a pu voir une représentation totalement différente du Jourdain dans la mosaïque de l’abside. Là, le fleuve — identifié par l’inscription IORDANES qui se trouve juste au-dessous — est une bande continue de couleur bleue, qui suit la totalité du contour de la partie inférieure de la voûte de l’abside [49]. Quelles que soient les images dont il a pu se souvenir à la suite de son séjour à Rome, Théodulf a décidé de les modifier et de se servir de certaines d’entre elles pour intégrer à sa mosaïque les thèmes figurant dans son chapitre 21.

Mosaïque de l'abside de Sts Côme et Damien

(le Jourdain en bleu)

Il n’est guère surprenant que personne n’ait jusqu’à présent reconnu que le Jourdain est représenté à Germigny. Le fleuve n’est pas mentionné dans l’inscription de Théodulf. Ce n’est qu’en faisant le rapprochement entre le voyage entrepris par Théodulf à Rome et les écrits de l’Opus Caroli que l’on peut réaliser son existence. Dans la description de la mosaïque qu’il a publiée en 1916, Paul Clemen mentionne ce qu’il pensait être une tentative faite pour représenter des eaux : « Von der Plattform, auf der die Bundeslade steht, gehen nun zur Seite zwei naturalistich dargestellte Ströme oder Bäche aus, die mit einer leichten Windung der unteren Kontur der Kuppel folgen [50]. » Ces « rivières ou ruisseaux » — pour reprendre les expressions employées par Clemen — sont certainement plus visibles de chaque côté de l’Arche. Chrétin, dont le dessin a été fait peu après qu’il eut nettoyé la surface de la mosaïque au début de 1847, savait que ce ruban de tessères de couleur différente, parcourait tout le pourtour de la voûte de l’abside, passant devant l’Arche. Il n’a cependant pas réalisé que le nombre des ondulations pouvait avoir une signification quelconque, et il a dessiné la ligne supérieure du « fleuve » comme étant toujours ondulée (Fig. 2)[51]. Y faisant allusion, André Grabar remarquait : « Des eaux ( ?) s’étendent au-devant de celle-ci [52]. » Plus récemment, Barral i Altet notait : « L’Arche d’Alliance figurée dans l’axe de l’abside au-dessus d’une ligne ondulée (nuages ?, flots) [53] ?)... »Il n’est pas toujours facile de discerner cette caractéristique particulière sur les photographies de Germigny qui ont été publiées et prises sous des éclairages différents. Sur certaines d’entre elles, on peut cependant clairement distinguer deux groupes bien définis de trois ondulations sur le côté gauche de l’Arche, dans ce que Clemen appelle le « ruisseau ». S’il y en a un nombre identique de l’autre côté — où il semble que la mosaïque a été nettement plus endommagée — nous pouvons estimer qu’il y a un total de douze ondulations. Il s’agit là, à notre avis, de références aux pierres se trouvant dans le Jourdain.

Les 12 pierres remises dans le Jourdain sont encore visibles sur

la mosaïque actuelle

Cliquez sur la photo pour l'agrandir

Voir d'autres clichés, plus

anciens, qui permettent de bien distinguer le Jourdain et les pierres

Afin de souligner ce que nous venons de dire, nous présentons une version affinée par ordinateur d’une plaquette coloriée à la main et publiée par Clemen [54].

annotee-small.jpg)

Aquarelle de P. Clemen (publiée en 1916) retravaillée par ordinateur pour mieux

faire ressortir les éléments (Jourdain,

stèles, auréole cruciforme de l'ange de gauche) appartenant au dessin primitif

de Théodulf. Ces éléments ont été en partie masqués par la perte de tesselles au

cours des siècles et par des essais de réparations au XIXème siècle.

Cliquez sur la plaquette de P. Clemen (annotée par nos soins) pour

l'agrandir et voir les détails

Voir le dessin original de P.Clemen (non retouché)

Les douze pierres érigées « à Galgala », à une certaine distance du Jourdain, sont aussi présentes dans la mosaïque et nettement mieux visibles. Une remarque faite un peu au hasard par H.E. Del Medico dans la description qu’il a faite de la mosaïque en 1943 indique qu’il avait observé quelque chose. Il ne fait pas référence au ruisseau que Clemen avait signalé, mais il avait vu une configuration qu’il a interprétée comme le profil d’une chaîne de montagnes : il parle de « la bande sinueuse d’un bleu très foncé, qui se détache sur le bleu plus clair du ciel... On a l’impression que la bande bleu foncé figure la silhouette d’un paysage; on croit, à droite, pouvoir reconnaître le profil d’une chaîne de montagnes [55]. » La description qu’en fait A.-O. Poilpé en 1998 est plus complète : « Le contour de l’espace bleu suit la courbure de l’abside. Il est marqué d’une bande d’un bleu plus sombre qui forme de chaque côté de l’Arche deux groupes de trois petites vaguelettes [56]. » Ceci indique précisément ce que l’on peut voir de chaque côté de l’Arche, à savoir deux groupes de ce que nous appellerons trois stèles ou pierres dressées (les « vaguelettes » de Poilpé) — et là encore, nous avons un total de douze.

On distingue bien encore aujourd'hui les 12 pierres prélevées

dans le Jourdain pour le mémorial de Galgala

Le profil de ces stèles n’est pas sans rappeler celui des montagnes vers lesquelles le Jourdain est repoussé dans la scène représentée à Ste Marie Majeure (Fig. 1b). C’est peut-être de cette image même que Théodulf a tiré l’idée des « ondulations » du Jourdain et de la stèle. Une bande continue de tesselles blanches constituait initialement le tracé de tout ce « paysage » de douze stèles, distinct de la bande d’un bleu plus clair qui représente les cieux au-dessus [57].

Le message que Théodulf voulait transmettre par ces images des pierres dans le Jourdain et de celles qui avaient été dressées à Galgala est tout à fait symbolique et expliqué en détail au chapitre 21 de l’Opus Caroli. Il mérite d’être cité ici :

"Si nous nous interrogeons sur ce que ces pierres (prises

dans le Jourdain) préfigurent au plan spirituel, leur signification nous est

expliquée par le nouveau Josué, c’est-à-dire Notre Seigneur et Sauveur Jésus

Christ, qui nous a donné accès à la patrie céleste. Car pour établir le

sacrement du baptême... il a choisi douze apôtres auxquels il a dit : « Allez et

enseignez à tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint

Esprit. » Et ils seront témoins pour la postérité de la sainte Eglise jusqu’à la

fin des temps, encourageant à aller au royaume des cieux grâce au plus saint des

sacrements qu’est le baptême.

Les douze autres

pierres, placées dans le lit du Jourdain, représentent les saints patriarches et

prophètes. Bien que, encore placés dans l’ombre de la Loi, ils n’aient pas

eux-mêmes ouvertement prêché le sacrement du baptême, ils ne le signifient pas

moins, en le laissant prévoir dans des images mystiques, comme immergées dans

les eaux du fleuve. Aussi, bien qu’ils n’aient pas réellement institué un

baptême, on ne peut pourtant pas considérer qu’ils ont été privés de son

mystère.

Des

fils de la sainte Eglise sont nés grâce à eux, à savoir les apôtres envoyés dans

le monde entier et rappelant à tout jamais le nom du Seigneur de génération en

génération (Psaumes 44, 18), de sorte que les uns et les autres, revigorés par

les dons du St Esprit et ayant reçu un enseignement orthodoxe, ne cessent de

rechercher le Seigneur — aucunement au moyen d’images de couleurs ou autres

choses superstitieuses, mais par la foi et les bonnes œuvres"

[58]

Ainsi, le thème du baptême sacré, déjà préfiguré dans l’Ancien Testament (les pierres placées dans le Jourdain), institué par le Sauveur et proclamé au monde entier par ses apôtres (les pierres prises dans le Jourdain et dressées à Galgala) — portail qui permettra à l’humanité d’avoir accès au ciel — est subtilement introduit par Théodulf dans la mosaïque de la petite église qu’il a consacrée au Sauveur [59].

Résumé :

En voyant, à Rome, dans la nef de Ste Marie Majeure, la mosaïque

représentant l'arche traversant le Jourdain au temps de Josué, Théodulf s'est

souvenu du chapitre 21 (livre 1) de l'Opus Caroli.

Là il avait interprété

le Jourdain comme étant le symbole du baptême,

voie vers le ciel pour toute la Chrétienté.

Dans la composition de sa mosaïque, à Germigny, Théodulf, tout en étant inspiré

par l'image de Ste Marie Majeure, a repris les éléments

symboliques des douze pierres décrits au chapitre 21 de son

Opus Caroli.