Mérimée au musée des antiques : l'affaire Tetricus

Lors de sa visite de 1834, Prosper Mérimée ne put ignorer le Musée des Antiques de Toulouse, dont les collections protohistoriques, grecques, romaines et du haut Moyen Âge sont aujourd'hui au musée Saint-Raymond mais se trouvaient alors dans les galeries du grand cloître des Augustins. Il jouissait dans les années 1830 d'une solide réputation dont Mérimée se fit l'écho : il « est sinon le plus riche, du moins le plus complet que l'on puisse trouver en France ». L'inspecteur des Monuments Historiques n'essaya pas « après le savant M. Dumège, à qui l'on doit tant d'intéressantes notices sur le musée de Toulouse, de décrire les richesses qu'il renferme, et que ses explorations ont notablement augmentées ». Mais il y fut vivement intéressé par l'un des deux bas-reliefs représentant Tetricus, empereur des Gaules (par usurpation) de 268 à 273 après J.-C., que l'archéologue et sculpteur Théodore Chrétin disait avoir découvert dans la villa romaine de La Garenne à Nérac (Lot-et-Garonne). Nous les présentons au premier étage du musée à l'occasion des Journées du Patrimoine. Ils étaient, en 1834, avec quelques inscriptions latines également relatives à Tetricus, au cœur de l'actualité archéologique toulousaine, et même d'une polémique dans laquelle Mérimée engagea ses arguments.

Tetricus I, Nera Pivesuvia, Tetricus II et Claude le Gothique

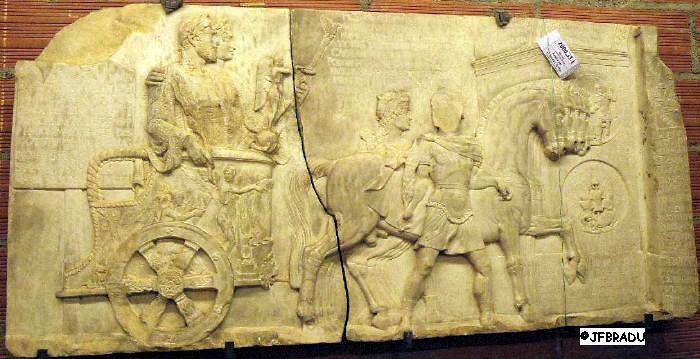

Bas-relief : de gauche à droite, Claude le Gothique,

Tetricus II, Tetricus I et Nera Pivesuvia.

Lithographie d'après un dessin de

Théodore Chrétin. Cliquer pour agrandir.

Le relief sur lequel l'écrivain fonda son opinion montre, selon leurs profils inspirés des monnaies et médailles, les portraits de Tetricus I et Tetricus II (le père et le fils) opposés à celui de l'empereur romain légitime, Claude II le Gothique, qui régna brièvement entre 268 et 270 ; derrière Tetricus I est figurée son épouse l'impératrice Nera Pivesuvia. Au dos de la plaque de marbre, une inscription latine relate la fondation d'un temple dédié à Neptune par Tetricus I. Si Mérimée ne discute pas toutes les questions soulevées par cette inscription, il tient à prendre position sur l'authenticité du relief, contestée par certains : « Mon opinion fut, et est encore, qu'il est réellement antique. Pour faire partager mon sentiment, je n'ai d'autres titres à la confiance du lecteur que le fait d'avoir vu un grand nombre de sculptures de différentes époques, d'où il peut inférer que j'ai dû acquérir quelques discernement par la comparaison d'une multitude de caractères indéfinissables qui constituent le style d'une époque et d'une nation ».

Mérimée démolit ensuite point par point les deux hypothèses avancées par ceux qui pensent que ces reliefs sont une mystification des « personnes qui s'occupent d'antiquités » ou à un faussaire qui « avait intérêt à inventer une fable relative aux Tetricus ». Il ne peut admettre un instant qu'un mystificateur ait dépensé autant d'argent pour sculpter ou faire sculpter dans le marbre, ce qui suppose un long travail, une œuvre destinée à tromper des savants : la Société archéologique du Midi de la France l'a acheté trois cents francs et le sculpteur Achille Valois estime qu'il aurait coûté dix fois ce prix à celui qui l'aurait réalisé ! De plus, Mérimée estime « que ce bas-relief, antique ou moderne, annonce du talent, de l'habitude, de l'adresse, qu'on ne peut l'attribuer à un amateur, et que l'imagination se refuse à supposer qu'un artiste connu se soit prêté à l'imposture ». Contre la deuxième hypothèse, il ne peut concevoir qu'un mystificateur du XVIe siècle - Nérac fut la résidence préférée d'Henri IV dans le Sud-Ouest et la Renaissance a pris modèle sur l'Antiquité - ait fabriqué cet ouvrage, pour diverses raisons et parce qu'il aurait dans ce cas choisi un empereur plus célèbre que Tetricus. Nérac aurait pu se donner de l'importance historique en s'affirmant résidence de Tetricus, mais il n'y croit guère : «... comment se fait-il que la trouvaille n'ait pas été ébruitée ? que le monument n'ait pas été placé en lieu honorable, que les savants du temps n'aient pas réhabilité la mémoire de Tetricus leur compatriote ? qu'on ne cite pas de sonnets, d'épîtres, de madrigaux où Henri IV ou son père soient comparés à cet empereur ? » En conclusion, Mérimée réaffirme l'antiquité du monument, tout en restant troublé par « les étrangetés, les invraisemblances mêmes de l'inscription ».

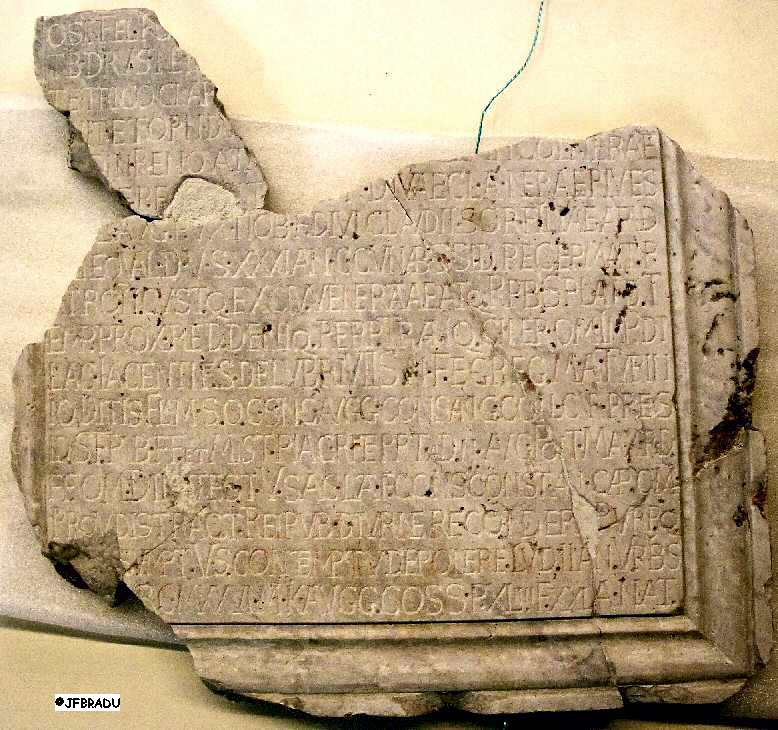

Bas-relief : le triomphe des deux Tetricus

Lithographie d'après un

dessin de Théodore Chrétin.

Cliquer pour agrandir.

Le second relief arriva au musée après la visite de Mérimée et attisa la querelle scientifique, autour d'Alexandre du Mège qui, dans les Mémoires de la société archéologique du Midi de la France (tomes I et II), avait étudié ces sculptures en les croyant antiques. Ce deuxième relief impressionna davantage que le premier. Il représente le triomphe, sur un magnifique quadrige s'apprêtant à passer sous un arc monumental, des deux Tetricus, père et fils.

Le marbre y est constellé d'inscriptions latines qui mirent dans l'embarras les meilleurs épigraphistes. On ne saurait ici raconter avec tous les détails les nombreuses prises de position face à des sculptures qui, malgré les avis favorables d'Alexandre du Mège, de Mérimée et de bien d'autres, furent de plus en plus regardées comme des faux. Toute l'affaire se termina par l'aveu, en juillet 1835, puis par le procès, le mois suivant, de Théodore Chrétin, accusé d'être le faussaire et non l'inventeur, comme l'avaient cru Du Mège et Mérimée, de ces mystérieux bas-reliefs. Chrétin, artiste néo-classique en mal de reconnaissance publique, avoua avoir sculpté le triomphe de Tetricus dans un temps record de trois mois, « en attaquant le marbre comme Michel Ange », déclara-t-il avec fierté devant le Tribunal ! Il révéla même le sens d'une abréviation épigraphique gravée sur l'une des inscriptions qu'il prétendait mises au jour à Nérac, un véritable casse-tête pour ceux qui avaient cherché à la déchiffrer, MTCNDP, qui n'était autre que sa signature de sculpteur : Maximilien Théodore Chrétin natif de Paris... Du Mège et Mérimée avaient été abusés et le reconnurent.

On trouve aussi dans les réserves du musée une autre fausse inscription de Chrétin :

Voir la fiche

d'inventaire du musée (avec le relevé de cette fausse inscription de Chrétin)