Page thématique |

Morosini et

l'Acropole |

|

Voir aussi : La restauration de l'Acropole - Les marbres d'Elgin - Le Parthénon - Le nouveau musée de l'Acropole |

|||

|

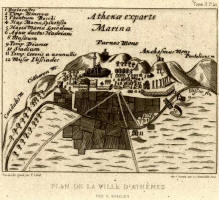

En 1854, le comte de Laborde*, membre de l'Institut, dans son ouvrage "Athènes aux seizième, dix-septième et dix-huitième siècles" ** (vol. in-8° avec plans et gravures. Paris, chez Jules Renouard) aborde la question des destructions de l'Acropole lors de l'attaque des Vénitiens conduits par Morosini. Le sous titre de l'ouvrage est on ne plus évocateur : "Aux Vandales, mutilateurs, spoliateurs, restaurateurs, de tous les pays, hommage d'une profonde indignation".

*

LABORDE

Léon, marquis de Léon, Emmanuel, Simon, Joseph (1807 - 1869) :

archéologue et voyageur comme son père

diplomate et amateur d'art, il parcourt une bonne partie de l'Orient, tirant de

l'oubli une foule de monuments antiques de l'Asie Mineure et de la Syrie. Il

explore seul la vallée du Nil et l'Arabie Pétrée. En 1836, il se livre tout

entier à ses goûts artistiques. Il fut secrétaire d'ambassade à Rome aux côtés

de Chateaubriand

(Chateaubriand visitera Athènes en 1811),

député, sénateur, conservateur des antiquités du Louvre et directeur des

Archives de l'Empire.

Francesco Morosini, est un Vénitien qui, tout jeune, s'enrôle dans les forces

armées de son pays. Il s'illustre d'abord dans la défense de Candie (capitale de

la Crète) assiégée par les Turcs. Après une résistance de 23 ans, Candie est

finalement abandonnée aux Turcs en 1669 (Venise à perdu 30 000 hommes et les

Turcs 80 000).

Extraits de "Athènes aux seizième,

dix-septième et dix-huitième siècles" par

le

comte de Laborde 1687 BATAILLE DE PATRAS (p 114 à 115) "... Enfin, on * fut prêt et on aborda près de Patras, le 23 juillet, pour livrer une bataille qui décida du sort des dernières villes fortifiées au nord de la Morée. Comme une traînée de poudre qui s'enflamme, la panique causée par cette mémorable victoire courut sur toute la côte, dispersa les troupes turques et ouvrit les portes des plus fortes places. Athènes, hors de portée cependant de si terribles coups, crut prudent de se mettre en mesure de bien recevoir l'ennemi. Les Turcs ne songeaient qu'à résister bravement; mais les Grecs, qui formaient la véritable population, envoyèrent au camp des Vénitiens des délégués porteurs de paroles de paix, de promesses de soumission et de contributions pécuniaires. Ces ouvertures pacifiques furent écoutées, mais les travaux de défense entrepris par la garnison empêchaient d'y donner suite; ces travaux furent déjà une calamité pour l'art, ils entraînèrent la ruine du charmant temple de la Victoire Aptère, élevé par les anciens sur une haute terrasse, à droite de l'ancien grand escalier et en avant des Propylées. Les Turcs savaient par leurs émissaires, ils avaient appris par les fuyards de la Morée que toutes les places attaquées par les Vénitiens l'avaient été sous le feu d'une artillerie formidable. Il s'agissait donc d'opposer, à ces moyens d'attaque, des moyens de défense plus puissants, il fallait fortifier l'Acropole à son entrée, c'est-à-dire à l'occident, et puisqu'on ne pouvait abaisser la colline du Musée qui la commande de ce côté, surélever les murs et dresser une nouvelle batterie capable de doubler celle qui défendait déjà les Propylées. Le massif sur lequel était construit le temple de la Victoire fut jugé propre à l'établissement de cette batterie, et on démolit le monument, dont les matériaux furent employés dans la construction des nouveaux murs. Ainsi s'explique comment Spon vit ce temple, en 1676, dans un état parfait de conservation, comment les architectes bavarois Hansen et Scbaubert le relevèrent en entier sans avoir à regretter un seul bloc de marbre, sans remarquer sur ses murs ou sur ses colonnes la trace d'un boulet ou d'une commotion violente, comment enfin fut trouvé intact le magasin qui est placé sous le temple, et dans lequel la poudre des Turcs était, dit-on, renfermée." on * : Le comte de Laborde rapporte les faits (comme s'il vivait l'événement lui-même) Après la prise de Corinthe, Morosini décide de mettre le siège devant Athènes, avant l'hiver. 1687. ON MET A LA VOILE POUR LE PIREE. p 133 "... il fut convenu qu'avant de s'établir dans ces quartiers d'hiver, on

tenterait le siège d'Athènes, à moins qu'en se présentant devant la ville

on n'obtînt une contribution extraordinaire de cinquante à soixante mille réaux. 1687. LES TURCS SE RETIRENT DANS L'ACROPOLE. p 135 "Les chefs, au milieu de ce désordre, pensèrent à la défense de la forteresse,

et mirent en réquisition tous les habitants pour porter sur le puissant rocher,

déjà fort par lui-même, ce qu'ils avaient d'armes, de pièces d'artillerie et de

munitions de guerre. Ils voulaient s'assurer une longue résistance, assez longue

en tout cas pour donner au séraskier *, campé à Thèbes, le temps de venir à leur

secours. Aux effets, aux meubles, à tous les ustensiles de la vie privée,

vinrent donc se joindre tous les engins terribles de la guerre; on les entassa

dans les temples, et le Parthénon, considéré à cause de sa parfaite conservation

comme la plus solide casemate, en reçut la majeure partie, c'est-à-dire les

objets les plus précieux et toutes les matières inflammables. La population

grecque, voyant ces préparatifs de défense, était partagée entre le désir de se

débarrasser de ses oppresseurs et la crainte qu'après une lutte malheureuse le

joug déjà si pesant ne devint plus lourd encore. L'hésitation fut de courte

durée. Si l'espérance aveugle les humains, quelles illusions n'a-t-elle pas de

tout temps produites chez les Grecs! Elle les a toujours enivrés. Ceux-ci ne

voient plus que les chances favorables de la guerre et se précipitent au-devant

des chrétiens, leurs libérateurs. Une députation composée de l'archevêque, de

tout son clergé et des principaux habitants descend au Pirée, et vient, comme je

l'ai dit, porter à Morosini des promesses de soumission, de concours même, si,

par un prompt envahissement de la ville, le général vénitien la met à l'abri des

violences de la garnison.

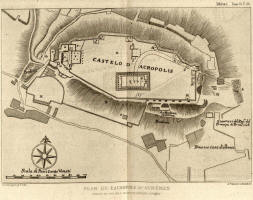

1687. SITUATION DE L'ACROPOLE. p 137 "On s'y prépara. Il était facile de comprendre que ce rocher si escarpé n'était prenable que par son extrémité occidentale. Les Pélasges eux-mêmes l'avaient compris : de ce côté, c'est-à-dire à l'entrée de l'Acropole, ils avaient dressé neuf portes, neuf barrières. Plus tard, il est vrai, le calme des temps, et, ce qui mieux qu'aucune aucune autre défense y protège un monument, le respect religieux qu'il inspire, permirent de remplacer les portes et les tours par l'élégante et majestueuse disposition des Propylées; mais alors même ce fut encore de ce côté qu'on entretint les moyens de défense. Au moyen âge, lorsque les orages de la barbarie grondèrent sur Athènes et plus particulièrement sur l'Acropole, les Propylées, la Pinacothèque, le temple de la Victoire sans ailes, tous ces chefs-d'œuvre de l'art, furent transformés en ouvrages avancés, crénelés, percés de meurtrières, surmontés de bastions et de tours, en un mot, sauvagement défigurés. Mais tel était le consciencieux et habile mode de construction des anciens, que ces monuments, où chaque proportion était observée, où toutes les délicatesses de la sculpture avaient été prodiguées, se trouvaient tout d'un coup former, sans grands frais, les plus redoutables fortifications. Deux batteries, chacune de cinq pièces, étaient établies sur la pente pour défendre cette entrée, et les constructions de l'Odéon d'Hérode Atticus, disposées des bastions à la forteresse. Kœnigsmark, sur l'avis des ingénieurs vénitiens et se conformant aux

décisions prises en conseil, disposa l'attaque de façon à battre en brèche

l'entrée, c'est-à-dire les Propylées, en même temps qu'il donnait l'ordre de

bombarder la forteresse, c'est-à-dire le Parthénon et l'Érechthée. Et

c'est ici que je veux faire la part du blâme, s'il y a place pour le blâme, la

part aussi des nécessités. Un homme de guerre a-t-il les entrailles d'un

archéologue, et peut-on lui imposer, en faveur de l'art, des ménagements qui

sont autant de chances contre son succès, d'obstacles au but qu'il se propose

d'atteindre, de lenteurs enfin , qui se traduisent en pertes d'hommes? De nos

jours, dans un siège célèbre, en face de l'Europe entière, spectatrice pacifique

de ce tournoi d'artillerie, on a pu s'entendre, assiégés et assiégeants, pour

épargner une église gothique ornée des chefs-d'œuvre de la peinture flamande;

mais un fait aussi exceptionnel, des adversaires tels que la France et la

Hollande, l'esprit de notre temps surtout, peuvent-ils entrer en comparaison

avec les luttes des chrétiens contre le Turc, avec la Grèce musulmane et

l'esprit du moyen âge qui dominait encore dans ces guerres barbares? Non sans

doute. Kœnigsmark espérait que la panique, dont il avait tiré si bon parti dans

la Morée s'étendrait jusqu'à Athènes, et qu'il prendrait l'Acropole sans en

faire le siège. Il eut bientôt la certitude qu'un bombardement pouvait seul

réduire une garnison déterminée. Il bombarda l'Acropole. Une de ses bombes fit

sauter le Parthénon et décida la garnison à capituler; il profila de ce coup du

sort, et s'il prétendit qu'il regrettait la ruine de cet admirable temple, d'une

merveille qui n'aura jamais sa pareille, je le crois, persuadé qu'il aurait

préféré entrer dans l'Acropole sans mettre ses canons en batterie; mais une fois

le siège commencé, je constate, et sans lui en faire un trop amer reproche,

qu'il le poursuivit sans autre préoccupation que d'arriver le plus tôt possible

à éteindre les feux de l'ennemi, à faire brèche et à donner l'assaut.

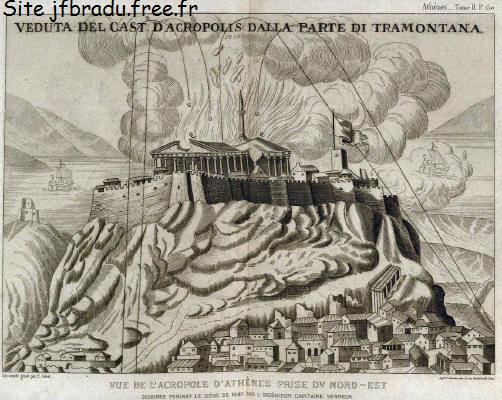

1687. BOMBARDEMENT DE L'ACROPOLE. P 141 "Ce ne fut pas sans quelques hommes tués par l'ennemi qu'on disposa ces moyens d'attaque; le major Pérès, du régiment Cleuter, et quinze de ses soldats y trouvèrent la mort; mais enfin, dès le 23 juillet, les pièces étaient en batterie, et le feu s'ouvrit sous la direction du chef de l'artillerie, Mutloni, comte de San Felice. Il fut conduit avec vigueur, mais sans donner les résultats qu'on en espérait. Les boulets creusaient vainement les admirables murailles de marbre, et les mortiers, en envoyant leurs bombes par-dessus la forteresse, faisaient plus souffrir les maisons de la ville que les monuments de l'Acropole. On s'aperçut des défectuosités de ce tir, on prévit la lenteur des opérations. Kœnigsmark, en véritable général, avait l'œil à tout; s'il était prêt à recevoir le séraskier au dehors, il voulait rectifier ce tir et bâter les opérations. Dans ce but, et bien plus que pour condescendre aux plaintes portées à ses pieds par les habitants, il ordonna l'établissement d'une nouvelle batterie de deux mortiers (voyez la lettre L de la vue de Verneda) plus près de la forteresse et à l'est. En même temps les ingénieurs dirigeaient à travers les maisons un chemin couvert, pour donner aux mineurs le moyen de faire sauter un pan de la muraille de Thémistocle, au nord de la forteresse et au-dessus de la grotte d'Aglauros ; mais la dureté du rocher, la vigilance des assiégés et leurs coups meurtriers, enfin la mort du capitaine des mineurs qui tomba du haut d'un rocher, auraient enlevé toute espérance de ce côté et fait abandonner ce travail, si un événement inattendu ne l'avait pas rendu inutile, en changeant tout à coup la face des choses, en réduisant d'un seul coup une forteresse préparée à une longue résistance." 1687. DATE FATALE DU 26 SEPTEMBRE. p 140 "Déjà le 25 une bombe était tombée sur un petit magasin à poudre établi dans les Propylées, et l'avait fait sauter. C'était comme le présage d'un événement autrement considérable qui eut lieu le lendemain soir, 26 septembre 1687. Une détonation terrible fit trembler les environs et donna l'éveil aux assiégeants, en dirigeant les regards de tous vers le sommet de l'Acropole, là où l'effrayante explosion, suivie d'incendie, venait de couper en deux et de réduire à l'état de ruine le chef-d'œuvre par excellence de l'architecture, le Parthénon, ce résumé presque intact de l'art grec à son apogée. Cette détestable bombe fera éclater à son tour les regrets des générations à travers tous les siècles, car elles comprendront, elles ont déjà compris, qu'elle a été la cause d'un malheur pour l'humanité tout entière ; et nous Européens, qui prétendons au sceptre de la civilisation, nous déplorerons à jamais qu'un monument construit avec une perfection qui défiait depuis deux mille ans l'injure du temps et la barbarie des hommes ait été détruit par l'Europe chrétienne. L'ingénieur vénitien Verneda, dont je publie le dessin, a cherché de souvenir à rendre l'effet désastreux causé par cette explosion. En reproduisant ce cruel spectacle, sa main tremblait-elle de honte? ses yeux se remplirent-ils de larmes? Il est fort probable que l'homme du métier estimait cet événement à la valeur d'un fait de guerre, et, sans s'inquiéter d'autres considérations, tenait à honneur d'en perpétuelle souvenir."

1687. UNE BOMBE TOMBE DANS LE PARTHENON. p 151 "Avec d'autres sentiments, évitons les récriminations, et reprenons d'un peu

plus haut notre rôle de narrateur, afin d'expliquer la cause de cet accident et

d'en montrer les conséquences immédiates.

1 687. LE PARTHENON EST DETRUIT. p 153" Quelque violente que fût la commotion, elle n'atteignit cependant pas les statues des frontons, des parties seulement, déjà altérées parle temps, eurent à souffrir de l'ébranlement. Quand le Parthénon s'affaissa sur lui-même, au milieu des flammes qui l'enveloppaient, il s'éleva du camp des assiégeants un cri de joie et de victoire, un sauvage hurra, que les historiens vénitiens traduisent en Viva la nostra reptiblica, mais que les échos d'alentour se renvoyaient en allemand, avec les mots de Siège, lebe hoch Graf Kœnigsmark. Peu importe dans quelle langue une armée européenne exprimait de tels sentiments d'allégresse et de triomphe, à la vue de ce déplorable spectacle; remarquons seulement que les Turcs ne se laissèrent pas abattre par ce désastre. Ils attendaient leur délivrance du dehors, et ils conservèrent la ferme résolution de tenir bon jusqu'à ce que le séraskier fût venu chasser ces mécréants. Dès le 28 au matin, avertis de son arrivée, ils redoublèrent la vivacité de leur feu, espérant occuper exclusivement l'attention des assiégeants, mais Koenigsmark n'était pas un général qu'on surprenait; averti, de son côté, par ses postes avancés, il n'attendit pas son adversaire, il alla à sa rencontre. Le séraskier n'accepta pas le combat qu'on lui offrait avec cette fermeté, il se retira sans engager ses troupes. Les Turcs de l'Acropole étaient soutenus dans leur résistance par l'espérance de ce secours; en peu d'instants, et sous leurs yeux, cette espérance s'évanouit." 1687. LA GARNISON DE L'ACROPOLE SE REND . p 155 "Revenus à la réalité, ils se virent environnés de flammes provoquées par l'explosion du Parthénon et qui gagnaient toutes les habitations ; ils comprirent l'impossibilité de tenir longtemps, faute de munitions, tant ils en avaient perdu; faute d'hommes, tant ils comptaient de morts, et parmi eux leurs chefs, le pacha et son fils; ils comprirent, dis-je, que la défense était téméraire, la place n'étant plus tenable, et qu'une honorable capitulation restait leur seule ressource. Des drapeaux blancs annoncèrent les intentions de la garnison, et en même temps qu'ils étaient dressés sur les créneaux, on vit descendre les cinq otages porteurs de propositions pacifiques, prêts à en garantir l'exécution. Le feu des assiégeants cessa aussitôt. Une suspension d'hostilités eut lieu, et les conditions de la capitulation furent discutées. Morosini avait manifesté son intention de ne recevoir les assiégés qu'à discrétion, mais Koenigsmark fut plus accommodant, il leur accorda la vie sauve, cinq jours de répit, le droit de vendre leurs biens et d'en conserver autant que chacun pouvait en emporter sur son dos ; c'étaient les conditions qui avaient présidé à la reddition de toutes les places de la Morée; seulement ils durent abandonner aux vainqueurs, chevaux, armes, canons, munitions, et les esclaves chrétiens ainsi que les nègres. Par contre, ils devaient noliser à leurs frais les bâtiments qui les conduiraient à Smyrne, le séjour en Grèce leur étant interdit. Morosini concéda, bien qu'à contre-cœur, ces conditions bénignes. Il pliait autant devant la volonté de son général que devant l'évidence des faits qui proclamait la nécessité absolue d'entrer dans la forteresse d'Athènes au plus tôt, et la difficulté de s'emparer de vive force de cette place, la plus forte de toutes celles qu'ils avaient attaquées. L'arrangement fut conclu le 29 au matin. Aussitôt les postes avancés furent occupés par les assiégeants, et le drapeau de Saint-Marc flotta sur les Propylées. Le capitan général annonça au sénat de Venise cette nouvelle conquête, et lui offrit ce trophée, ce nouveau titre de gloire avec la modestie superbe qu'il met dans toutes ses dépêches : « Je ne cherche pas, écrit-il, avec force amplifications à faire valoir mes faibles services, il me suffit, quels qu'ils soient, que le monde les connaisse et que ma patrie les agrée. Athènes est tombée en vos mains, " Athènes la tant illustre et renommée, avec sa fameuse cité de vaste circonférence et ses magnifiques monuments auxquels se rattachent les souvenirs mémorables de l'histoire et de l'érudition. » " 1687. LA GARNISON EST CONDUITE AU PIRÉE. p 157 "Le 4 octobre, la garnison turque, forte encore de 500 hommes, descendit de la citadelle; elle était accompagnée de 2 500 personnes des deux sexes et de tout âge qui avaient partagé ses dangers et voulaient suivre son sort. Cette troupe se dirigea vers le Pirée. Elle était bien digne d'inspirer quelque compassion et en tout cas d'imposer le respect à ceux qui, après avoir éprouvé sa courageuse résistance, n'entraient dans la place qu'en jurant d'observer les conditions de la capitulation. Morosini connaissant l'indiscipline des nations, c'est ainsi qu'il nomme toujours ses auxiliaires, avait prescrit les précautions les plus louables; Kœnigsmark s'y était prêté, mais, en dépit des règles de l'honneur et du respect dû aux ordres des chefs, la surveillance ne pouvant s'exercer sur tout le cours de cette longue marche d'Athènes au Pirée, des Turcs furent insultés , des vieillards dépouillés de ce qu'ils avaient droit d'emporter, des femmes même et de jeunes filles enlevées au mépris des plus saintes lois de l'honnêteté et de la bonne foi. Les Vénitiens prirent aussitôt possession de l'Acropole..." On aurait pu penser que tous ces destructions ramèneraient Athènes dans le giron de la chrétienté... 1687. LA DESTRUCTION D'ATHENES MISE AUX VOIX. p 191 "Peut-être aussi les savants d'Europe n'eurent-ils pas le temps de stimuler le zèle archéologique des membres de l'expédition. La prise d'Athènes semblait laisser un long loisir pour les recherches érudites; on s'endormit là-dessus, et la retraite de l'armée surprit le public aussi bien que les militaires. Cette retraite si rapide, si peu glorieuse, était motivée par les considérations les plus graves, et ces considérations donnaient raison aux prévisions de Morosini, à sa vieille expérience; elles condamnaient les résolutions prises sur l'avis de Koenigsmark. Dès le 31 décembre les Vénitiens avaient débattu en conseil de guerre le sort de leur conquête. Prévoyant la nécessité de l'abandonner prochainement, ou avait agité la question de savoir si on détruirait cette place avant de se retirer." Les questionnements : "1. L'abandon d'Athènes et sa destruction; Faute de moyens, il fut donc décidé d'abandonner Athènes et de la laisser "dans l'état pitoyable où on l'avait mise". Le manque de moyens eut cependant un effet bénéfique : la ville ne serait pas détruite. On ne pouvait pas cependant partir sans emporter quelques souvenirs! 1688. MOROS1NI CHERCHE UN TROPHÉE POUR VENISE. P 219 ... P 221 "... Le mois de mars s'écoula dans les mêmes soins : on se défendit contre la

peste et contre les attaques du séraskier; on se débarrassa de la population

grecque, et on préparait ainsi, acte par acte, l'abandon définitif, ce triste et

rapide dénouement de la prise d'Athènes. Une distraction cependant fut donnée à

la vie de garnison. Morosini voulait rapporter à Venise un trophée de sa

victoire. Au milieu des magnifiques monuments encore debout, au milieu des

ruines que le temps avait faites, au milieu des ruines plus grandes encore dont

il était l'unique auteur, il n'avait que l'embarras du choix. Statues et

bas-reliefs remplissaient les frontons, ornaient les frises ou gisaient à terre,

et s'il ne se fût agi, comme nos jours, on aurait la tentation, d'enrichir un

musée, on pouvait prendre sans peine de quoi en remplir dix. La préoccupation du

capitan général était toute autre : Venise n'avait pas de galerie d'antiquités

qui sollicitât un accroissement de richesses ; Morosini ne pensait pas à fonder

une collection des fragments de sculpture de la plus belle époque de l'art; son

ambition était d'ériger sur la place Saint-Marc, et peut-être même sur la façade

de la cathédrale, un chef-d'œuvre qui rivalisât avec les chevaux de bronze du

quadrige de Rome que les Vénitiens avaient trouvé, en 1204, dans l'hippodrome de

Constantinople, et qu'ils envoyèrent comme un trophée de leur conquête sur une

galère commandée par un Morosini. Cette tradition d'un noble pillage était donc

bien vieille, et parmi les croisés, et dans les armata vénitiennes, et jusque

dans la famille de Morosini. On sait que la façade de Saint-Marc est criblée de

ces ex-voto de la victoire : ici les chevaux de bronze doré, là deux Hercules,

bas-relief d'un ancien travail grec, et partout les mille colonnes, aussi

diverses par leurs précieuses matières que par leur lointaine origine1.

Morosini avait donc en ce genre des excuses, des précédents, je dirai plus, il

avait des obligations.

Le fronton ouest dépeint la querelle entre Athéna et Poséidon pour l'honneur de l'attribution de la ville. Athéna et Poséidon figurent au centre de la composition, opposés en diagonale, la déesse tenant l'olivier et le dieu de la mer brandissant son trident pour fendre la terre. À leurs côtés se tiennent deux groupes de chevaux attelés à des chars et toute une foule de personnages légendaires de la mythologie athénienne qui emplit l'espace jusqu'aux extrémités du fronton. 1688. LES STATUES SE BRISENT EN TOMBANT. P 225 Morosini s'explique : " On attribue la cause de cet accident au mode de construction du temple, par pierres assemblées, l'une sur l'autre, sans mortier et avec un art merveilleux, mais qui toutes ont été disloquées par l'ébranlement, conséquence de l'explosion. L'impossibilité de dresser des échafauds et de porter au haut de l'Acropole des antennes de galères et autres engins pour faire des chèvres, rendait difficile et périlleuse toute autre tentative. Je les défendis; d'autant mieux qu'étant privé de ce qu'il y avait de plus remarquable, tout le reste me parut inférieur et mutilé de quelque membre par l'action corrosive du temps. J'ai décide toutefois qu'on enlèverait une lionne de belle tournure et quoiqu'il lui manque la tête. Mais on pourra la remplacer parfaitement avec un morceau de marbre semblable qu'on rapportera en même temps ". "Il est impossible de s'associer à ce sang-froid, à cette indifférence, quand on se représente ces admirables statues culbutées et brisées par la rapacité liée à la maladresse. Pour la seconde fois le sol de l'Acropole trembla; pour la seconde fois, en moins de six mois, le Parthénon, cette relique du génie, recevait une atteinte irréparable, et ces outrages lui venaient de la même main. A vrai dire, il appartenait aux Vénitiens de mutiler ce qu'ils avaient laissé debout." 1688. MAUVAIS PRESAGE P 227 "Le bruit que firent ces marbres en tombant sur le sol dut retentir aux oreilles de Morosini comme le glas funèbre de sa vie héroïque, comme le signal des échecs et des revers qui vont terminer sa carrière. Je ne saurais écarter cette idée de mon esprit. Il y a un mauvais présage et comme une marque fatale dans ce malheur qui traîne à sa suite l'abandon d'Athènes et de l'Attique, la peste, fléau destructeur, la mort de Kœnigsmark et de ses meilleurs officiers, l'entreprise de Négrepont enfin, qui ruine et décourage l'armée sans lui laisser d'autre compensation qu'une retraite peu honorable. Mais détournons les yeux de ces vengeances providentielles; allons au milieu des témoins de ce désastre. Morosini, comme il l'écrit renonce aux sculptures du Parthénon; ce qui n'était plus un trophée de victoire pour le capitan général, pour le glorieux Péloponnésien* , offrait encore, dans ses fragments, des morceaux de cabinet très-précieux, tout à fait dignes d'exciter la Convoitise des amateurs de l'armée vénitienne..." note : * En 1687, en raison de ses actes sur les champs de batailles, Morosini obtient du Sénat vénitien, chose qui ne s'est jamais produit ni avant, ni après, le titre de « Peloponnesiaco » et un buste de bronze en son honneur, chose interdite pour les personnes encore en vie et très rare même pour les défunts. L'inscription indique « Le Sénat à Francesco Morosini, le Peloponnesiaco, encore en vie » (Francisco Morosini Peloponesiaco, adhuc vivendi, Senatus).

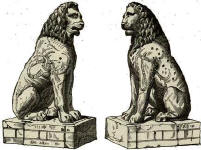

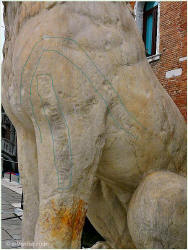

1688. LE LION DU PIREE EST ENVOYÉ A VENISE. 240 - 241 " Morosini ambitionnait toujours son trophée; ne trouvant rien qui pût lutter de beauté et d'éclat avec les chevaux de bronze de Constantinople, il se rejeta sur les lions antiques, séduit par l'à-propos de leur signification comme attribut de St Marc. Un lion couché* qu'on voyait près du temple de Thésée, sur le chemin de l'Académie, et une lionne également antique furent transportés, non sans peine, au Pirée. Ce n'était pas encore assez de lions; et celui qui, assis au fond du port, avait détrôné l'ancien nom du Pirée**, fut également hissé à bord." * Le Père Babin avait vu celui-ci avant son enlèvement; il le décrit ainsi : A cinquante pas de là (du temple de Thésée ) il y a, sur un grand chemin, un lion de marbre blanc, comme neige, couché à terre sur ses pieds. Spon, de son coté, en parle de cette manière : Deux cents pas au delà, sur le. chemin de Lepsina ou Eleusis, est un beau lion de marbre parfaitement bien fait et couché sur ses pales, mais un peu gâté, qui a servi, selon les apparences, à une fontaine. car on luy void un grand trou qui traverse la tête et qui répond à la gueule. ** Spon explique : " Le Pirée est appelé Porto Leone à cause d'un beau lion de marbre de dix pieds de haut, trois fois plus grand que nature, qui est sur le rivage, au fond du port. " "Il (le lion du Pirée) était de beaucoup le plus grand et le plus majestueux. La partie antérieure du mufle manquait; Morosini ordonna d'embarquer un morceau de marbre de même qualité pour le restaurer à Venise. Quelque matelot fainéant, quelque voyageur vaniteux lui a gravé sur la poitrine un nom vulgaire et la date de 1458. Cela est sans importance ; mais ce qui en a davantage, ce sont deux longues inscriptions* qui courent sur chaque flanc dans le mouvement d'un cordon qui se tord et revient sur lui-même..."

P 243 (note de La Borde) * "Du moment où les lions d'Athènes sont à Venise, on en parle comme de trophées dans les descriptions de la ville et comme un objet d'art ; et le Danois Akerblad avait le droit de s'étonner, en 1799, qu'on n'eût pas encore signalé le lion du Pirée comme l'un des monuments les plus curieux de l'épigraphie. Pour lui, venu directement de Copenhague, il est frappé de la physionomie runique des inscriptions qui s'enroulent sur les épaules et sur les flancs du lion. De retour dans le Nord, il montre les copies qu'il a faites des lettres les mieux conservées; el les savants philologues allemands, danois et suédois, les plus compétents dans ces matières, n'hésitèrent pas plus que lui à voir des runes dans ces inscriptions..." Précisions extraites du site

e-venise.com

: Mais c'est un Danois, C. G. Rafn

qui réussit à les traduire entièrement en 1856. Il

comprit en effet que l'inscription contenait à la fois des caractères runiques

mais également un idiome Danois antique, fortement diffusé dans l'Europe du

Nord. Le Lion du Chemin de l'Académie :

Conclusion : La Borde, dans

son ouvrage, nous rapporte des informations détaillées et très intéressantes sur le siège d'Athènes. Il ne ménage pas

le Vénitien Morosini, il le rend responsable de destructions

irréparables sur le Parthénon (explosion) et l'accuse de pillages (notamment, les lions). Il

affirme que les Chrétiens ont endommagé l'Acropole bien davantage que les Turcs,

d'autant plus qu'ils abandonnent Athènes aussitôt conquise. Beaucoup de morts et

de destructions pour rien... |

| PAGES THEMATIQUES |

| POLITIQUE |

La Cité - Société (Athènes) - Vie politique (Athènes) - Guerres - La colonisation |

| RELIGION |

La Création - Les Dieux - Les Héros - Fête et sacrifices - Rituels et fêtes - Le sanctuaire - Les nymphes - Les Muses |

|

Orphée - Marsyas - La Toison d'or - Sapho - Perséphone - Héraklès - Mythologie-vocabulaire - Légendes de la Crète. |

|

| ARTS |

Le temple grec - Le Parthénon - Ordre dorique/ionique - Le théâtre - Le théâtre-schémas - La statuaire grecque - |

| CULTURE |

Homère (3 pages) - La philosophie grecque - Français et grec - L'hellénisme à Rome - Mathématiques et Grèce - Archimède (physique). |

| SPORT | |

| DIVERS |

Les élèves peuvent cependant récupérer les images à l'aide d'une copie d'écran pour leurs travaux pédagogiques non lucratifs et non publiables, y compris sur Internet.

Pour tout autre usage, contacter l'auteur:Contact