Page thématique |

Le temple grec

(Isabelle

Didierjean, professeur agrégée de Lettres classiques) |

|

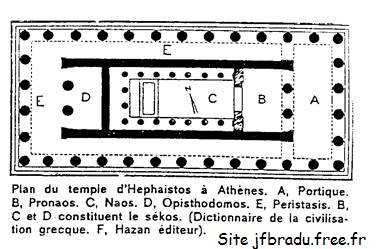

A partir du moment où les Grecs représentent leurs dieux sous une forme humaine à travers une statue, le temple (dans lequel est placée cette statue) devient l’élément essentiel du sanctuaire. Le sanctuaire (téménos, c’est-à-dire « ce qui est découpé » (en latin, templum) ou tÕ ƒerÒn, c’est-à-dire « ce qui est consacré ») est un espace sur la terre coupé, délimité par un prêtre pour devenir la propriété d’un dieu. A l’origine, c’était simplement une source, un bois, une grotte… Par la suite, les Grecs construisent le temple pour abriter la statue du dieu. Les fidèles n’entrent pas dans le temple et ils ne voient la statue que de l’extérieur quand la porte est entrouverte lors des cérémonies. En effet, l’acte fondamental du culte, c’est-à-dire le sacrifie, est effectué à l’extérieur du temple, sur l’autel situé devant l’entrée principale. I/ L’ORIGINE Au début, le temple grec est aussi modeste que les premières habitations des hommes (le temple d’Apollon à Delphes est d’abord une hutte en branchages) ; puis les temples sont construits en bois et en brique crue (au VIII° siècle avant J.C., le temple d’Héra à Samos est fait de brique crue et le toit est soutenu par des colonnes en bois). Ce n’est qu’entre la fin du VII° siècle et le début du VI° siècle avant J.C. qu’apparaissent les premiers temples en pierre (soit le marbre, en particulier celui des carrières du Pentélique en Attique, soit le calcaire, soit encore le tuf). Peu à peu vont être créés les ordres doriques puis ioniques. Certains éléments datant des temples en bois sont conservés dans les temples en pierre comme décoration (par exemple les gouttes, inspirées des chevilles en bois des premiers temples, utilisées pour l’assemblage des différents éléments ; elles n’ont aucune utilité dans les temples en pierre et ne sont qu’un élément décoratif). Les statues des divinités, placées à l’intérieur des temples, étaient elles aussi en bois (on les appelle xoana : elles sont particulièrement vénérées) avant d’être réalisées en marbre ou en bronze. On désigne les temples par leur plan et par le nombre et le style de leurs colonnes. II/ LE PLANLa plupart des temples sont rectangulaires, sauf le temple rond, appelé « tholos ». Le temple est orienté, c’est-à-dire qu’il regarde en direction de l’est. L’entrée se trouve donc face au soleil levant qui éclaire la statue du dieu placée devant la porte, le jour où est célébrée la fête principale de la divinité. Le plan-type est rectangulaire, avec un vestibule. On l’appelle « plan-mégaron », du nom de la salle principale des palais mycéniens dont il reprend la configuration. Le temple est constitué de deux parties : - le sékos qui est fermé et réservé au dieu ; il est formé : * du pronaos (vestibule) ; * du naos (appelé cella en latin, c’est le lieu où réside le dieu et où l’on place sa statue) ; * de l’opisthodome (c’est-à-dire la « chambre de derrière » ; c’est le lieu où l’on entrepose le trésor du dieu et les offrandes qui lui sont faites ; il n’y a pas de communication avec le naos) ; * dans les temples où se déroulent des cérémonies secrètes, au fond du naos se trouve l’adyton, ou abaton (« endroit où l’on ne va pas »), dans lequel se tient par exemple la Pythie à Delphes ; - le péristasis, ou péristyle extérieur, qui est ouvert. L’ensemble repose sur une plate-forme de trois degrés, la crépis, dont le troisième degré, le stylobate, porte la colonnade entourant le sékos. 1/ Le temple périptère On appelle « périptère » le temple qui est entouré de colonnes sur chacun de ses côtés. Tous les grands temples sont périptères : le Parthénon et le Théséion (ou Héphaïstéion) à Athènes, les temples de Paestum en Grande Grèce etc… Un temple diptère est un temple périptère à double colonnade (ex : le temple d’Artémis à Ephèse).

2/ Les autres plans de temple - Le temple in antis possède deux colonnes en façades entre les antes (c’est-à-dire le prolongement des murs) : ex : le trésor des Athéniens à Delphes. - Le temple prostyle est doté d’une colonnade sur la façade principale : ex : le trésor de Géla à Olympie - Le temple amphiprostyle a une colonnade sur chacune de ses deux façades : ex : le temple d’Athéna Nikè à Athènes. - La tholos est un temple rond : ex : la tholos d’Athéna Pronaia à Delphes (appelée aussi la Marmaria).

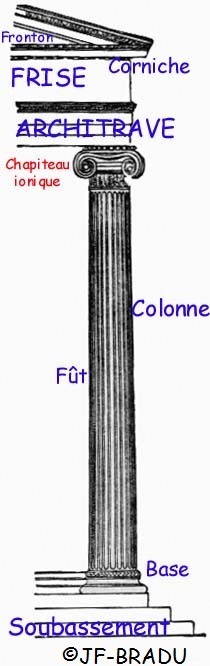

A : temple in antis B : temple prostyle C : temple amphiprostyle D : tholos. III/ LE NOMBRE DE COLONNES Les temples sont également classés en fonction du nombre de leurs colonnes : selon le nombre de colonnes en façade, un temple est dit tétrastyle (quatre colonnes), hexastyle (six), décastyle (dix), ou dodécastyle (douze). IV/ LES TROIS ORDRES (ou STYLES < stylos = colonne) Au VI° siècle avant J.C., deux courants sont représentés en Grèce : l’un est dorien (le style ou ordre dorique), l’autre vient d’Asie Mineure (le style ionique). L’Attique est géographiquement au carrefour entre ces deux courants. Certains temples peuvent avoir des éléments doriques et des élément ioniques. En ce qui concerne l’ordre corinthien, ce n’est pas un ordre à proprement parler mais plutôt une variante plus tardive de l’ordre ionique. 1/ L’ordre dorique Il privilégie la gravité, la force, la sévérité. Il répond à un idéal de simplicité : le chapiteau n’est pas décoré, la colonne n’a pas de base et elle est rarement monolithe (c’est-à-dire qu’elle est rarement constituée d’un seul bloc mais plutôt de plusieurs tambours), la frise qui orne le fronton est composée d’une alternance de triglyphes (trois rainures) et de métopes (sculptures). La colonne dorique présente un léger renflement au quart de sa hauteur. Elle possède une vingtaine de cannelures peu profondes. Selon l’architecte antique Vitruve, l’ordre dorique représente l’homme. C’est le plus ancien : on en trouve des exemples dès le VIII° siècle avant J.C. : le temple d’Héra à Olympie, le Parthénon à Athènes, les temples de Paestum etc … Ce style est le plus représenté en Grèce, en Grande Grèce et en Sicile. 2/ Le style ionique Il rappelle la vie luxueuse de sa région d’origine et sa civilisation brillante ; il privilégie l’élégance et la souplesse. Il est plus raffiné et plus ornementé que l’ordre dorique. Selon Vitruve, il représente la femme : les cannelures ressemblent aux plis du vêtement des korês (jeunes filles drapées d’une longue tunique) : cf les Caryatides de l’Erechthéion sur l’Acropole à Athènes. Le chapiteau est en forme de volute, la base est moulurée, la frise est décorée d’une série continue de sculptures. La colonne est plus élancée et plus fine que la colonne dorique. Elle est presque toujours monolithe, avec vingt-quatre profondes cannelures. Le style ionique s’est développé en Ionie et dans les îles de la mer Egée à la fin du VI° siècle. L’Attique est géographiquement au cœur de ces deux courants, c’est pourquoi ils y sont tous deux bien représentés. Par exemple : le temple d’Athéna Nikè sur l’Acropole. Parfois on peut avoir une frise dorique et une frise ionique sur un temple dorique (dont les colonnes ont des chapiteaux doriques) : c’est le cas du Parthénon. |

|

|

|

3/ L’ordre corinthien C’est un développement de l’ordre ionique, apparu dans la seconde moitié du V° siècle. Seul le chapiteau diffère : il est en forme de cloche renversée et est décoré de feuilles d’acanthes. Il est peu représenté en Grèce (l’Olympéion à Athènes) mais par contre, il a été très utilisé par les Romains (le Panthéon et le forum à Rome, la Maison Carrée à Nîmes etc…). Vitruve raconte comment serait né le chapiteau corinthien : « une jeune fille mourut à Corinthe. Sa nourrice porta sur sa tombe un panier contenant quelques petits vases que la jeune fille avait aimés pendant sa vie, le recouvrit d’une tuile pour les protéger, et le déposa sur la racine d’une plante d’acanthe. Au printemps, les feuilles et les tiges d’acanthe commencèrent à sortir, s’élevèrent le long de la corbeille, et, au contact de la tuile, se recourbèrent à leur extrémité en formant des volutes. Le sculpteur Gallimachus, passant près du tombeau, vit le panier. Son arrangement lui plut et il l’imita dans les colonnes qu’il fit dès lors à Corinthe » (Livre IV).

1 : ordre ionique 2 : ordre corinthien La Grèce antique et la vie grecque, A. JARDE V/ DECORATION La pierre du temple est souvent stuquée. Les parties en hauteur sont recouvertes de couleurs vives (surtout le rouge et le bleu) dont on ne voit plus aujourd’hui que d’infimes traces. Les sculptures (métopes doriques, frise ionique, frontons des deux ordres) peuvent avoir un relief plus ou moins accentué (du bas-relief à la ronde-bosse) ; cependant certains temples ne comportent aucune sculpture, notamment les plus grands. Isabelle Didierjean, professeur agrégée de lettres classiques au collège public Jeanne d'Arc - Orléans. |

|

Voir aussi les pages : ordre dorique et ordre ionique Le Parthénon |

|

Faire le

QCM sur l'architecture et la sculpture

Faire le QUEST sur

l'architecture et la sculpture |

| PAGES THEMATIQUES |

| POLITIQUE |

La Cité - Société (Athènes) - Vie politique (Athènes) - Guerres - La colonisation |

| RELIGION |

La Création - Les Dieux - Les Héros - Fête et sacrifices - Rituels et fêtes - Le sanctuaire - Les nymphes - Les Muses |

|

Orphée - Marsyas - La Toison d'or - Sapho - Perséphone - Héraklès - Mythologie-vocabulaire - Légendes de la Crète. |

|

| ARTS |

Le temple grec - Le Parthénon - Ordre dorique/ionique - Le théâtre - Le théâtre-schémas - La statuaire grecque - |

| CULTURE |

Homère (3 pages) - La philosophie grecque - Français et grec - L'hellénisme à Rome - Mathématiques et Grèce - Archimède (physique). |

| SPORT | |

| DIVERS |

Les élèves peuvent cependant récupérer les images à l'aide d'une copie d'écran pour leurs travaux pédagogiques non lucratifs et non publiables, y compris sur Internet.

Pour tout autre usage, contacter l'auteur:Contact