C’est

en Grèce que le théâtre a été inventé. Ce théâtre a eu une postérité dont nous

sommes aujourd’hui encore les héritiers. Pourtant il est profondément différent du

théâtre moderne par sa dimension

religieuse,

civique, par le caractère unique des représentations, lors de concours

dramatiques pendant les fêtes religieuses, et par les conditions matérielles du

spectacle.

I) UN

SPECTACLE RELIGIEUX

1) L’ORIGINE DU THÉÂTRE

Comme toutes les manifestations

antiques, le théâtre grec a une forte composante religieuse. Cet aspect

s’explique par son origine. En effet il est né des hymnes en l’honneur

de

Dionysos, peu

à peu transformés en pièces de théâtre : un chanteur se détache des

autres et leur répond, puis un acteur donne la réplique au chœur

(l’ensemble des chanteurs). Un deuxième acteur puis un troisième sont

introduits par Eschyle puis par Sophocle.

De cette origine religieuse, le théâtre conserve des

scènes rituelles (scènes de deuil, de sacrifice, de supplication) et des chants en

l’honneur des dieux. Sur la scène se trouve un autel dédié à Dionysos, intégré dans la mise en scène et dans

l’action de la pièce. La statue du dieu est transportée au milieu de l’orchestra, là où évolue le chœur, et

elle y reste pendant toute la représentation. |

Hachette 6ème |

2) LES CONCOURS

TRAGIQUES

L’origine du théâtre explique que les représentations aient lieu lors de grandes

fêtes religieuses : les Lénéennes, les Grandes

Dionysies, les Dionysies rurales. Les pièces, au Vème siècle, sont donc représentées

une seule fois et participent à un concours qui dure quatre à cinq jours.

C’est

seulement après la grande période classique, à partir du IV°siècle que les pièces

qui ont remporté un concours sont rejouées et deviennent des pièces de répertoire.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elles nous sont parvenues, leurs

manuscrits ayant été sans cesse recopiés. Les autres, c’est-à-dire la majorité,

ont disparu.

3) LES SUJETS

Les sujets des pièces font une très large part à la

mythologie : le cycle troyen, la famille des

Atrides, celle des Labdacides, Héraclès. Parmi les pièces conservées, une seule

évoque un événement historique : les Perses d’Eschyle raconte la défaite des

Perses à Salamine.

Les pièces n’ont donc aucun mal à intégrer dans la mise en scène l’autel de

Dionysos présent sur la scène :

libations, prières, sacrifices prennent tout

naturellement place dans l’action. Les auteurs tragiques reprennent les thèmes

déjà traités par Homère. Ce n’est pas l’effet de surprise qui est attendu

par le public : celui-ci connaît l’histoire dans ses grandes lignes. La

nouveauté réside dans le choix de telles ou telles variantes, dans l’accent mis sur

tel ou tel personnage, sur un trait de caractère, sur un thème particulier… Le

spectateur est donc dans un univers à la fois familier et original.

II) UN

SPECTACLE CIVIQUE

1) LA CHOREGIE

Le spectacle théâtral n’est pas seulement une activité religieuse ou un

divertissement : il fait partie intégrante de la vie de la cité. C’est

pourquoi une des façons de s’acquitter de ses impôts est la chorégie :

recrutement et entretien du chœur, des acteurs, du joueur de flûte, achat des

costumes et des masques…Ceci au même titre que l’armement d’un bateau de

guerre : cela montre l’importance du théâtre dans la vie de la cité.

2) LE PUBLIC

Le prix des places était très modique et les plus pauvres pouvaient assister

gratuitement au spectacle et recevaient même de l’argent pour compenser la perte de

leur journée de travail.

Le théâtre n’est donc pas un spectacle réservé aux plus riches. C’est

une cérémonie qui rassemble toute la

cité.

3) LES SUJETS

Le théâtre naît en Grèce à une époque où, bien que fortement imprégnés par la

religion, le droit et la politique tendent à devenir autonomes . Le théâtre est

contemporain et témoin de ce changement.

Par exemple la trilogie d’Eschyle consacrée aux Atrides nous montre une justice

archaïque, fondée sur la vengeance reproduisant la violence et le meurtre de

génération en génération : Agamemnon sacrifie sa fille

Iphigénie; son épouse

Clytemnestre la venge en faisant tuer Agamemnon par son amant Egisthe; ces derniers sont

à leur tour assassinés par Oreste, fils d’Agamemnon et de Clytemnestre.. Dans la

dernière pièce de la trilogie, la justice change radicalement, le cycle de la vengeance

s’arrête définitivement : Oreste est jugé par un tribunal, celui de l’aréopage. Désormais l’individu est jugé selon

ses actes et doit répondre de ses faits et gestes et non de ceux de ses ancêtres. La

justice, et avec elle la notion d’intention et de circonstances atténuantes, a

remplacé la vengeance.

D’autre part la politique est un sujet de discussion sur la scène théâtrale :

on débat des questions d’actualité, de la définition du meilleur régime

politique, de la

supériorité

de la démocratie, de la

légitimité du pouvoir…

La cité met en scène ses valeurs dans la

tragédie. Dans la

comédie, au contraire, les valeurs de la cité sont

critiquées, les hommes politiques dénoncés et caricaturés, même la religion

n’est pas épargnée : les dieux sont représentés comme gloutons, peureux,

menteurs… ; la société divine décrite par Aristophane est le reflet de la

société humaine et de ses imperfections. En échange l’auteur propose une cité

utopique.

III)

L’ORGANISATION MATÉRIELLE

1) LE LIEU DU

SPECTACLE

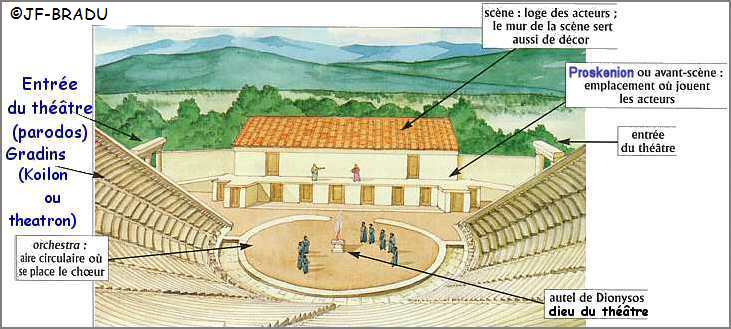

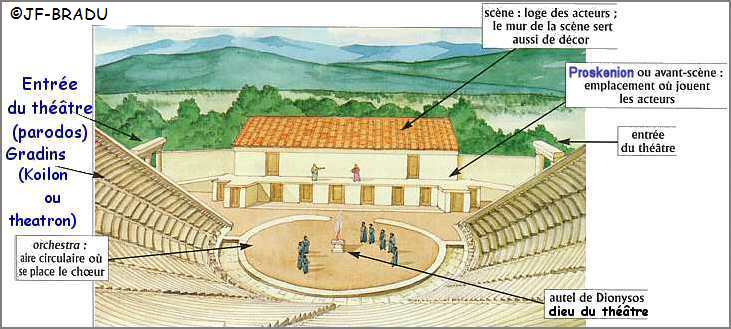

Le théâtre grec se joue en plein air, dans un endroit choisi pour ses qualités

acoustiques. Les

gradins sont creusés à flanc de colline :

c’est le

théatron proprement dit, c’est-à-dire le lieu

d’où l’on voit. Le spectacle a lieu dans deux endroits distincts : l’orchestra de forme ronde où évolue le chœur ( chants et danses) et

le

proskénion (proscenium) où jouent les acteurs, devant

la

skénè qui est le mur de

scène (loge des acteurs) sur lequel sont accrochés les décors et

derrière lequel se trouvent les coulisses.

Extrait de Hachette 6ème

2) LES ACTEURS

Les acteurs sont au nombre de trois au maximum. Seul le

protagoniste ( le premier rôle) est célèbre et est mentionné dans les

inscriptions. Les deux autres ont des rôles secondaires et restent en retrait. Les

costumes sont riches et voyants pour être faciles à voir de loin. Des accessoires

permettent de reconnaître le personnage ( un sceptre pour le roi par exemple).

L’utilisation du

masque permet aux acteurs de jouer les rôles

féminins, de jouer plusieurs rôles puisqu’il n’y a que trois acteurs mais plus

de trois personnages. Le masque sert aussi d’amplificateur pour la voix. Les traits

grossis du masque sont visibles de loin et permettent aux spectateurs de deviner tout de

suite le statut du personnage ( vieillard, esclave, roi…) ou ses émotions ( haine,

colère, pitié…). Les

cothurnes ( chaussures à épaisse semelle de bois)

grandissent l’acteur et lui donnent un air majestueux conforme aux rôle de rois ou

de héros de la mythologie.

Voir le

Savoir Plus sur les masques.

3) LES DÉCORS

L’action se situe dans un palais, un temple pour la tragédie ou une maison pour la

comédie. Les murs sont peints sur la skénè. Il y avait peu de changements de

lieu : les événements extérieurs sont simplement racontés par un récit de

messager ( batailles, meurtres, scènes de violence…). Autres éléments de

décor : rocher, statue de dieu, tombeau… Les décors sont réutilisés

plusieurs fois.

Une

machinerie permet l’apparition ou la disparition

dans le ciel de personnages : par exemple Médée s’envole sur son char ailé

dans la pièce qui porte son nom.

Isabelle

Didierjean, professeur agrégé de lettres classiques au collège public Jeanne

d'Arc - Orléans.

Autre page sur le théâtre

grec avec schémas et comparaison avec le théâtre romain

|