Page thématique |

LA STATUAIRE GRECQUE -

Généralités |

|

III/ LA STATUAIRE CLASSIQUE ( - 480 / -338) Le passage d’une période à l’autre, d’un style à l’autre, ne se fait pas brutalement mais sur une certaine durée : les deux styles coexistent , les transformations se font par étapes et certaines œuvres ont des caractéristiques des deux styles. Ainsi l’éphèbe de Critias est une étape importante par rapport aux kouroi archaïques. Le léger balancement des épaules et des hanches annonce le déhanchement classique. Le sourire archaïque est presque totalement absent et annonce le style sévère ( - 480 / - 450) qui suit les guerres médiques. Les frontons et les métopes du temple de Zeus à Olympie et celles du temple dédié à Athéna sur l’Acropole, le Parthénon, sont un bon exemple des débuts de l’art classique : Myron, Phidias, Polyclète d’Argos. Le mouvement est privilégié, jusqu’au déséquilibre, mais toujours dans l’élégance. Les statues sont moins imposantes que les statues archaïques, plus proches de l’homme et, en même temps, elles expriment l’idéal de la beauté grecque : nez droit dans le prolongement du front (le « profil grec »), les lèvres finement ourlées, très légèrement gonfles, les pommettes hautes etc… Les détails anatomiques sont précis et réalistes (cf. veines du bras, orteils crispés de l’Aurige de Delphes qui, malgré des traits archaïsants, est un très bel exemple de statue classique). Autres exemples : statue de Poséidon de l’Artémision (- 460 / - 450), l’éphèbe de Marathon (- 350 / - 325). Sculpteurs du IV° siècle : Praxitèle d’Athènes, Scopas de Paros, Lysippe de Sicyone… |

|

|

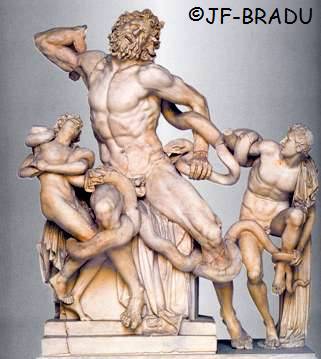

IV/ LA STATUAIRE HELLENISTIQUE ( - 338 / - 30) Elle se caractérise par la recherche d’un effet théâtral et diffère considérablement de la sobriété et de la sérénité antérieures. Le réalisme s’accroît. Ex : la Vénus de Milo, Laocoon (étouffé avec ses deux fils par des serpents) etc… Beaucoup d’œuvres grecques nous sont parvenues grâce à leur copie romaine : les Romains se sont pris de passion pour la sculpture grecque et, avant de produire des œuvres originales, ont imité les statues grecques ou ont emporté les originaux à Rome. C’est pour cette raison que beaucoup de bronzes ont disparu dans la mer au cours de naufrages. Certains d’entre eux ont pu être retrouvés par des plongeurs. A l’époque hellénistique, les centres de création sont dispersés (Pergame, Alexandrie, Rhodes … ), autonomes et très actifs. Le répertoire s’élargit ; on ose aborder le laid, le sensuel.

|

|

|

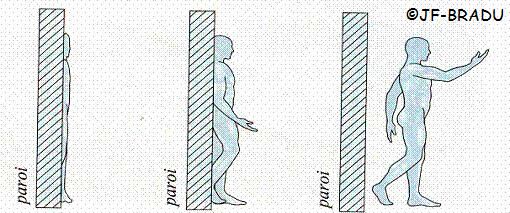

Rappel : les différents types de sculpture :

|

|

Isabelle Didierjean, professeur agrégé de lettres classiques au collège public Jeanne d'Arc - Orléans. |

| PAGES THEMATIQUES |

| POLITIQUE |

La Cité - Société (Athènes) - Vie politique (Athènes) - Guerres - La colonisation |

| RELIGION |

La Création - Les Dieux - Les Héros - Fête et sacrifices - Rituels et fêtes - Le sanctuaire - Les nymphes - Les Muses |

|

Orphée - Marsyas - La Toison d'or - Sapho - Perséphone - Héraklès - Mythologie-vocabulaire - Légendes de la Crète. |

|

| ARTS |

Le temple grec - Le Parthénon - Ordre dorique/ionique - Le théâtre - Le théâtre-schémas - La statuaire grecque - |

| CULTURE |

Homère (3 pages) - La philosophie grecque - Français et grec - L'hellénisme à Rome - Mathématiques et Grèce - Archimède (physique). |

| SPORT | |

| DIVERS |

Les élèves peuvent cependant récupérer les images à l'aide d'une copie d'écran pour leurs travaux pédagogiques non lucratifs et non publiables, y compris sur Internet.

Pour tout autre usage, contacter l'auteur:Contact