Le musée de Reggio de Calabre (Musée national de la Grande-Grèce ou

Museo Nazionale della Magna Grecia) conserve deux œuvres uniques qui

à elles seules valent la visite de ce musée : deux statues de guerriers qui

comptent parmi les très rares bronzes grecs de grande taille encore

conservés dans leur intégralité, avec l’aurige de Delphes, et le dieu de

l’Artémision.

Toutes les précautions ont été prises pour assurer leur

conservation : structures antisismiques et climatisation parfaites. Les

travaux, qui ont coûté 34 millions d’euros, ont aussi permis de bien

réorganiser le musée qui présente plus de 200 pièces témoignant du passé de

la Calabre, colonisée par les Grecs, les Byzantins ou encore les Arabes.

Pour accéder à la salle qui abrite ces deux trésors, il faut obligatoirement

passer par un sas de décontamination à 21°C, avec un maximum de 20 personnes

dans la salle hyper protégée. Mais bizarrement aucun texte d’explication ne

figure sur les deux guerriers dans la salle d’exposition.

Où ont été

découverts ces deux bronzes ?

Cette découverte, on la doit à un plongeur

amateur, chimiste de profession, Stefano Mariottini. Le 16 août 1972 il part

plonger à 300 mètres de la côte de Riace. A une profondeur de 10 mètres, il

tombe sur un bras, ce qui l’effraie… Il pense qu’il s’agit d’un cadavre. Il

alerte les carabiniers et, grâce à ses indications, une équipe de plongeurs

professionnels va sortir de l’eau deux magnifiques sculptures.

On désigne

aujourd’hui ces bronzes de Riace par deux lettres : le « A », aussi surnommé

« le Jeune » et le « B », dit aussi « le Vieux ».

Le A (1 m 98)

|

Le B (1 m 97) |

Que représentent ces deux bronzes ?

Mesurant

près de 2 mètres et pesant 250 kg chacune, ces statues figurent toutes deux

un guerrier barbu armé, dans la nudité héroïque. Ils sont debout, au repos,

en appui sur la jambe droite (contrapposto*), bras gauche replié, tête

tournée vers la droite.* Le contrapposto, ou hanchement désigne dans les

arts visuels une attitude du corps humain où l'une des deux jambes porte le

poids du corps, l'autre étant laissée libre et légèrement fléchie.

De quand datent ces deux statues ?

Bien que A

et B semblent très proches à première vue, ils présentent des différences

anatomiques qui motivent une datation avec un intervalle d’une génération…

Alors que le torse du guerrier A est encore vertical

malgré son appui sur une seule jambe, celui du guerrier B se courbe, la

ligne des épaules s’opposant à celle des hanches. Cette différence permet

d’affirmer que les deux sculptures ne sont pas contemporaines : le guerrier

A, qui peut être par exemple rapproché du petit Éphèbe de David-Weill (v.

470 av. J.-C., musée du Louvre), est datable de 460 av. J.-C., soit environ

vingt ou trente ans avant le guerrier B (vers 4300 av. J.-C), plus proche

des œuvres de Polyclète (Diadumène, Doryphore)…

Les recherches des sculpteurs du début du Ve siècle

tendent vers la mimésis, l’illusion de la vie, afin d’animer les corps tout

en préservant leur harmonie, comme le montre le guerrier B.

Quelle est la technique utilisée ?

Les deux guerriers sont des témoins de

l’évolution qui a lieu dans les techniques de bronze dès la fin du VIe

siècle av. J.-C. : ils sont réalisés selon la technique de la fonte à la

cire perdue sur négatif, technique qui permet de conserver le modèle et le

moule, et d’obtenir une épaisseur de bronze plus régulière.

La

restauration a révélé un procédé de fabrication inhabituel et audacieux.

Dans la technique de la fonte à cire perdue, la cire est généralement

appliquée dans le moule pris sur le modèle ; on parle de procédé indirect.

Dans le cas des bronzes de Riace, des plaques de cire ont été directement

appliquées sur la statue en terre préalablement cuite qui allait faire

office de noyau. Le sculpteur a pris le risque de perdre son modèle en cas

d’accident de fonte. Par ailleurs, les analyses ont montré que la terre

utilisée n’est pas la même : les deux statues ne sortent donc pas du même

atelier.

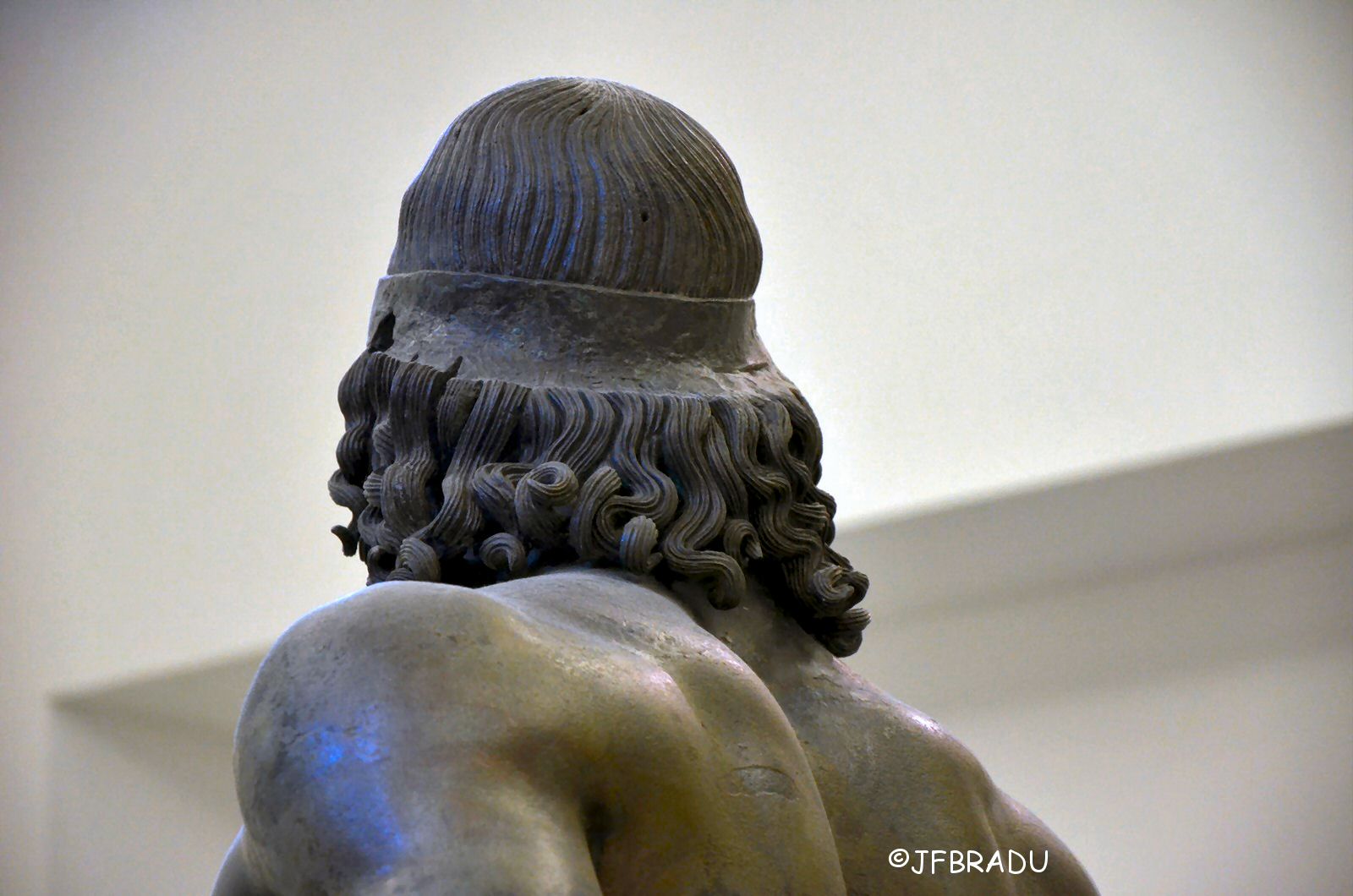

Une bandelette retenait la chevelure de A, et un casque venait reposer sur

la calotte que B porte encore. Des matériaux rapportés soulignent avec

raffinement certains détails : le cuivre pour les lèvres, les mamelons et

les cils, l’argent pour les dents. L’ivoire, le calcaire et la pâte de verre

rehaussent encore partiellement les yeux.

Leurs armes ont aujourd’hui disparu mais sont aisément restituables : un

bouclier à leur bras gauche, comme l’indique le brassard qui subsiste, une

lance ou une épée dans la main droite

LE GUERRIER A

La statue A (vers 460 av JC) est dans un état exceptionnel : seules manquent

une mèche de cheveux et les pupilles. C’est un homme jeune, aux cheveux

longs et bouclés ceints d’une bandelette et à la barbe abondamment fournie.

Ses épaules rejetées vers l’arrière donnent l’impression d’un souffle

retenu. Tout en énergie contenue, il semble fixer ou défier un invisible

adversaire, comme pressé d’en découdre. La pondération rompt avec la marche

statique des couroi (statues de jeunes hommes) archaïques. Représenté au

repos, le corps semble pourtant prêt à se mouvoir : il présente un

hanchement, la jambe qui porte le poids du corps étant tendue, l’autre

fléchie. Mais les deux pieds reposent à plat, et la ligne des épaules reste

horizontale.

Le traitement du visage du guerrier A dénote une recherche de polychromie et

un grand raffinement technique. On trouve ainsi pour les lèvres des

incrustations d’un alliage riche en cuivre, donc très rouge et laissé brut

de coulée, sans polissage, tandis que sur les dents est déposée une feuille

d’argent. Les lèvres sont elles-mêmes recouvertes des poils de la moustache

en bronze. Il a donc fallu tout d’abord modeler la tête imberbe en cire, en

ôter la bouche, la fondre puis la réinsérer dans le modèle, avant de

disposer les poils de la moustache et la barbe au-dessus. Plusieurs exemples

de couches, retrouvées à Olympie, montrent que cette pratique d’incrustation

était relativement fréquente.

Les globes oculaires du guerrier A sont en ivoire, recreusé pour y

introduire l’iris (disparu), qui disposait sans doute lui-même d’une cavité

pour la pupille.

La chevelure, extrêmement plastique et ample, n’est constituée que de mèches

fondues à part (à la cire perdue sur positif) et rapportées par soudure. Il

semble donc que le fondeur, qui devait également être le sculpteur, ait

utilisé un modèle auxiliaire pour prendre l’empreinte du corps sans les

cheveux, puis ait façonné les mèches et les ait ajustées au modèle principal

avant de les découper pour les fondre.

Chez le guerrier A, on note des joints de soudure au niveau du cou, sous les

épaules, aux poignets, à mi-pied et pour les orteils médians1. Le corps en

lui-même a été fondu d’un seul jet.

Comme dans le cas du dieu de

l’Artémision, les soudures, au niveau des poignets, des épaules et de

l’orteil médian ont été réalisées en cuvette. Pour cela, le

bronzier a creusé à la limite de chaque partie à assembler une demi-cuvette

où il a ensuite coulé du bronze. Cette technique, qui augmente la surface de

contact, permet également de disposer avec les cuvettes d’un réservoir à

chaleur et ainsi de mieux chauffer les deux pièces à assembler.

L’armature en fer de la statue dépasse du pied, et servait à la fixer sur sa

base en pierre. Du plomb a été introduit dans la cavité pour la maintenir.

LE GUERRIER B

La statue B (vers 430 av JC) figure un homme apparemment plus mature que A.

Son bras droit a été rapporté dans l’Antiquité : a-t-il été remanié avant

son transport pour former une paire plus convaincante avec A ? Lui aussi est

campé sur sa jambe droite, la jambe gauche au repos. Cependant, si la pose

est semblable, les répercussions du hanchement affectent ici le corps dans

son ensemble. La statue B reprend le système de proportions et de réponses

alternées entre les hanches et les épaules que le sculpteur Polyclète a

défini dans son Canon, un traité théorique illustré par une statue qui n’est

aujourd’hui connue que par des répliques d’époque romaine. Épaules et

hanches se répondent selon des diagonales qui dessinent la lettre grecque χ

(« chi »), d’où le nom de « chiasme polyclétéen » donné à ce rythme du corps

recréé intellectuellement.

Créés pour former un ensemble ou réunis le temps de leur transport vers Rome

?

Le fait que les guerriers de Riace aient été transportés sur le même navire,

sans doute pour un acheteur romain très fortuné, et qu’ils aient finalement

été trouvés ensemble n’est aucunement la preuve qu’ils proviennent du même

endroit, d’un même groupe et encore moins du même atelier. En Grèce, ils

étaient sans doute exposés en plein air dans un espace public, agora ou

sanctuaire, car leur grande taille et l’absence de support les destinent à

être contemplés sous divers points de vue, ce qui est difficile dans un lieu

clos. Ces deux bronzes ont sans aucun doute été créés à la demande d’un

État, d’une ville ou de commanditaires suffisamment riches pour faire

réaliser des statues monumentales en bronze, matériau prestigieux.

Si

l’on en croit les textes antiques, au Ve siècle avant J.-C., plusieurs

groupes monumentaux en bronze représentant des héros semblent avoir été

offerts à de grands sanctuaires, comme Olympie ou Delphes. Les bronzes de

Riace sont-ils les éléments d’une telle offrande ? Un indice peut renforcer

l’hypothèse d’un ex-voto : même si de petits bronzes grecs du Ve siècle

semblent se faire l’écho de ces statues, il n’existe aucune réplique romaine

connue de ces deux œuvres.

Par qui ont été sculptés ces deux géants ?

Aucun élément archéologique ne permet de donner le nom d’un sculpteur ou une

provenance. Depuis la découverte de ces bronzes exceptionnels, les

spécialistes débattent et avancent des hypothèses fondées essentiellement

sur des analyses techniques et stylistiques. Les indéniables qualités

plastiques de ces statues font immédiatement penser à des œuvres conçues par

de grands maîtres. Elles sont ainsi diversement attribuées à Myron,

Hagéladas, Phidias, Alcamène ou Polyclète et ses suiveurs, de célèbres

sculpteurs grecs dont certains ne sont connus que par des textes et des

répliques romaines.

Selon une source, grâce aux analyses de l’argile, on a découvert qu’ils ont

été créés à Argos et Athènes, par les maîtres artistes du Ve siècle avant

notre ère.

D’après les études les plus récents, le bronze A (appelé « le

jeune ») pourrait représenter Tydée, un héros féroce qui provenait de

l’Étolie, fils du dieu Arès. Le bronze B (appelé « le vieux ») pourrait

représenter Amphiaraos qui était un prophète guerrier.

Pourquoi ces guerriers sont-ils représentés nus ?

Dans la Grèce antique, la nudité traduit l’idéal aristocratique du

kaloskagathos, celui qui est « beau et bon ». Porteuse de valeurs nobles et

universelles, cette correspondance entre l'anatomie et la vertu du héros

renvoie à la conception néo-platonicienne liant le beau et le bien. La

nudité exprime le caractère exceptionnel du personnage figuré, ce qui

conduit à représenter ainsi les dieux, les héros et tous ceux qui, comme les

guerriers et les athlètes, aspirent à une héroïsation.

Ainsi, les

athlètes lors des jeux sont nus ou pratiquement nus ; la possession d'un

beau corps est un critère de perfection et une distinction par rapport aux

barbares selon Thucydide.