| Page thématique | L'HELLÉNISME A ROME (Isabelle Didierjean, professeur agrégé de Lettres classiques) |

|

(« hellène » = « grec » en langue grecque)

I/ DES VOISINS GRECS Dès le VII° siècle avant J.C., des colons grecs sont venus s’installer en Sicile et dans le sud de la botte italienne, c’est-à-dire en Grande Grèce. Ainsi les Romains ont-ils été très tôt confrontés à la langue des Grecs et à leur civilisation raffinée et brillante. La capitale de la Sicile, Syracuse, était célèbre pour ses temples mais aussi pour un mode de vie qui faisait l’émerveillement des Romains. De plus la Sicile était très riche sur le plan agricole. Cela explique qu’elle devint un enjeu dans la lutte entre les Carthaginois et les Romains lors de la première guerre punique. De plus sa situation géographique la place entre ces deux puissances. Quand les Romains conquirent la Gaule, ils rencontrèrent là encore des Grecs : ceux-ci avaient installé des comptoirs sur les côtes et avaient fondé des villes : Massalia, Nice, Agde etc…

II/ L’INFLUENCE GRECQUEL’influence de la culture grecque s’est étendue jusqu’à Naples (du grec nea – polis, la ville nouvelle) en Campanie, où l’on continua longtemps à parler grec (tout comme dans le sud de la Gaule, à Massalia par exemple, où le grec perdura longtemps).

1/ La langue La confrontation avec les Grecs d’Italie et de Sicile rendit leur culture familière aux Romains. C’est pourquoi lorsqu’au II° siècle avant J.C. ils conquirent la Grèce et en firent une province romaine, ils se montrèrent admiratifs de la culture du vaincu et ne lui imposèrent pas leur langue. C’est même le contraire qui arriva : les Romains apprirent le grec. Toute la partie est de l’empire continua à parler grec. Dans l’antiquité, le grec est la langue de la culture, tandis que le latin est la langue de l’administration. Pendant des siècles tout Romain cultivé était bilingue, dès son plus jeune âge : il était capable de lire et d’écrire aussi bien en grec qu’en latin. En effet, souvent, il avait eu une nourrice puis un pédagogue grecs. On dit que même Caton l’Ancien (234 à 149 avant J.C.) qui, comme les conservateurs de son époque, jugeait les Grecs trop décadents et pas assez vertueux et qui s’était opposé à l’introduction à Rome de la culture grecque, se résolut à apprendre le grec à plus de 80 ans. Cf Horace : « Graecia capta ferocem victorem cepit, et artes Intulit agresti Latio » Epîtres II, 1, v. 156/157 (La Grèce vaincue s’empara de son farouche vainqueur et fit pénétrer les arts dans l’agreste Latium »)

2/ La vie quotidienne Confrontés au mode de vie grec, les Romains s’en inspirent. Ainsi non seulement ils décorent leur maison à l’aide d’œuvres grecques ou de copies, mais encore c’est le plan de la maison lui-même qui subit l’influence grecque : au plan original de la domus, les architectes ajoutent une partie plus moderne, centrée autour du péristyle (dont le nom grec montre clairement l’origine). Certains Romains, par snobisme, se piquent de vivre à la grecque, comme nous le montre le texte suivant de Varron, tiré de Rerum rusticarum (1er siècle avant J.C. : « Ils pensent ne point avoir une villa, s’ils n’usent pas d’une foule de mots grecs pour se l’approprier, en appelant ses différentes pièces : prokoïtôna (antichambre), palaïstran (palestre), apodutèrion (vestiaire), péristulon (péristyle), ornithôna (volière), péristéréôna (pigeonnier), opôrothèkèn (resserre à fruits). » Sur le forum aussi, on voit apparaître des basiliques, entourées de colonnades. D’autre part, les Romains adoptent les habitudes des Grecs en matière de soins du corps et d’exercice physique, en particulier dans les thermes qui, la plupart du temps, comportent un gymnase et une palestre.

3/ La religion Sous l’influence de la pensée et de la mythologie grecques, la religion romaine primitive se transforme en profondeur. Aux puissances indéterminées (numina) et aux dieux représentant les forces de la nature se sont substitués des dieux figurés sous l’apparence d’hommes et de femmes (anthropomorphisme). Les dieux romains sont identifiés avec les dieux grecs ayant les mêmes domaines d’action ; ils prennent les attributs, les symboles et les mythes de leurs équivalents grecs. Par exemple, Jupiter est assimilé à Zeus. Les mythes de la religion grecque apporte du pittoresque à la religion romaine. Mais la croyance en des puissances non figurées demeure vivace.

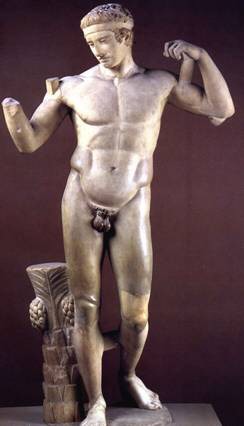

4/ Les arts et la pensée A l’origine, les Romains s’intéressaient peu à la culture et aux arts. Leur civilisation est avant tout une civilisation de soldats et de laboureurs ; ce sont des ingénieurs et des constructeurs remarquables, mais ils sont peu intéressés par la réflexion philosophique. C’est pourquoi ils se sont d’abord montrés méfiants envers un peuple qui honore le théâtre autant que la politique, l’athlète autant que le soldat, le philosophe autant que le paysan. Ils considéraient les Grecs comme des gens peu sérieux (des « Graeculi » : des « petits Grecs »), plus portés sur le discours que sur l’action. Cependant, ils étaient conscients de l’antériorité de la culture grecque et, paradoxalement, l’admiraient beaucoup. C’est pourquoi les jeunes gens des familles aisées allaient achever leurs études à Athènes, en Asie Mineure ou en Grande Grèce pour apprendre la rhétorique et la philosophie et ainsi se préparer à leur futur métier d’orateur et d’homme politique. C’est également la raison pour laquelle ils ont accueilli assez tôt, dès le II° siècle avant J.C., des penseurs et des artistes grecs. La pensée de Pythagore (philosophe et mathématicien), par exemple, imprègne les esprits romains. Les philosophes grecs n’ont pas toujours été bien perçus à Rome, mais ils ont fini par influencer le mode de pensée romain et le stoïcisme est indissociable de la philosophie romaine. A la fin du II° siècle avant J.C. environ, des médecins grecs viennent à Rome. Jusque là, c’étaient des guérisseurs (experts dans l’utilisation des plantes médicinales) qui s’efforçaient de soigner leurs compatriotes. La médecine grecque est plus scientifique et cet art est enseigné (en langue grecque) dans des écoles privées puis publiques (à partir de l’époque d’Auguste). Galien, le plus grand médecin de l’Antiquité avec Hippocrate, s’installe à Rome vers la fin du II° siècle après J.C. Les Romains traduisent ou imitent les tragédies et les comédies grecques avant de se mettre à produire des chefs d’œuvre originaux. Le premier dramaturge latin est en fait un prisonnier grec affranchi, après la prise de Tarente (en 272 avant J.C.), Livius Andronicus. C’est après la conquête de la Grèce par Rome que naît l’art romain proprement dit, vers 100 avant J.C. Il est donc influencé par l’art grec ainsi que par l’art étrusque (arc et voûte) qui lui-même est influencé de l’art grec. Ces deux héritages ont profondément marqué l’art romain ; cependant celui-ci est pleinement original car il a su transformer les influences subies . Il a commencé par copier des œuvres grecques. Les riches Romains collectionnent les originaux grecs ou en font réaliser des copies. Souvent, l’original étant perdu, nous ne connaissons les œuvres des grands sculpteurs grecs (Phidias, Praxitèle, Polyclète etc…) que par leurs copies romaines.

Par la suite, les Romains ne se contentent plus de cette imitation : l’hellénisme, en matière d’art, c’est la façon originale dont ils ont su utiliser puis dépasser les courants artistiques qui les ont précédés. L’art grec vise le beau pour lui-même et l’harmonie ; c’est un art destiné non aux hommes mais aux dieux, désintéressé. L’art romain constitue une marque de possession (dans les colonies, il marque le territoire de l’empreinte du pouvoir romain) ; il recherche l’utile et le colossal, la force et la durée. Il s’intéresse au confort ; l’architecture n’est pas seulement religieuse mais aussi civile, monumentale : théâtres, thermes, amphithéâtres, aqueducs, marchés etc… C’est un art destiné aux hommes, qui met en scène le pouvoir et orchestre celui-ci. Il doit impressionner, alors que l’art grec est fait d’harmonie et évite toute démesure.

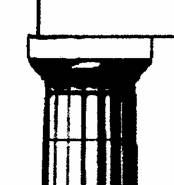

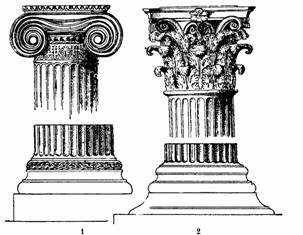

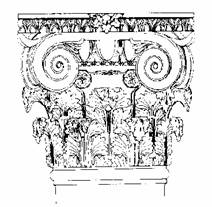

L’ordre corinthien est très utilisé par les Romains (beaucoup plus qu’il ne l’a été en Grèce avant la conquête romaine) mais il est souvent simplifié (acanthes à feuilles lisses) ou enrichi (par des figures animales ou humaines ). De plus les Romains ont tendance à combiner l’ordre corinthien à l’ordre ionique en associant les volutes de l’ordre ionique avec les feuilles d’acanthes de l’ordre corinthien (les feuilles d’acanthes sont remplacées parfois par des feuilles d’olivier). D’une manière générale, les chapiteaux romains sont très travaillés car les Romains accordent une très grande importance au décor.

1 : ordre ionique 2 : ordre corinthien La Grèce antique et la vie grecque, A.JARDE Ces deux ordres combinés forment l’ordre composite :

Isabelle Didierjean, professeur agrégé de lettres classiques au collège public Jeanne d'Arc - Orléans. |

|

PAGES THEMATIQUES (Grande Grèce) |

| La colonisation | Archimède (physique) |

| La philosophie grecque | L'hellénisme à Rome |

Les élèves peuvent cependant récupérer les images à l'aide d'une copie d'écran pour leurs travaux pédagogiques non lucratifs et non publiables, y compris sur Internet.

Pour tout autre usage, contacter l'auteur:Contact