|

LES TOMBEAUX -

LES HYPOGEES -

La vallée des Artisans. |

|

Pour connaître la manière dont les artisans travaillaient dans les

tombes et leurs techniques, on peut examiner les outils utilisés et les

documents qui en parlent : papyrus, ostraca. Certaines tombes

inachevées, telles celles d'Horemheb et de Séthi Ier nous montrent aussi

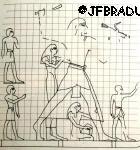

les étapes du travail. La première étape consistait à creuser les chambres et les couloirs en faisant éclater la roche calcaire à l'aide de ciseaux en bronze : tâche qui revenait aux carriers. Il fallait ensuite polir la surface des murs et des plafonds puis leur appliquer une fine couche d'enduit pour les rendre plans. L'enduit était poncé puis recouvert d'un lait de chaux. Les murs étaient alors prêts pour le "scribe des contours" (le dessinateur). Primitivement, les dessins étaient effectués à partir de lignes-guides. Ces quadrillages étaient portés sur les parois à l'aide d'une corde trempée dans de l'encre rouge. Les grilles répondaient au canon des proportions en fonction des unités de mesure en vigueur. Pour les humains, la grille primitive comprenait 18 carrés en partant du bas jusqu'à la ligne au-dessus de la tête. Quand les unités de mesure changèrent (à la Basse-Epoque), les canons changèrent avec. La grille humaine compta alors 21 carrés à partir du bas jusqu'à la ligne située à la hauteur des yeux. Les différences de proportion sont négligeables entre les deux grilles. Les Egyptiens ne

représentent pas leurs figures en suivant les principes de la perspective,

la première fonction est de fournir une information. Pour bien comprendre

bas-reliefs et peintures, il faut connaître les conventions utilisées. Pour

les représentations humaines, les figures en général regardent à droite, la

tête est de profil avec la moitié de la bouche plus petite que si on la

considérait de face, l'oeil (organe d'une importance vitale) et le sourcil

sont de face. Les épaules sont montrées de face mais la ligne allant de l'aisselle à

la taille est dessinée en profil. La taille, les jambes et les pieds sont vus de

côté. Le nombril est placé près de la ligne frontale de la taille, souvent avec

de légères saillies à cet endroit (de profil, on ne le verrait pas autant). La

manière de représenter les pieds a évolué au cours du temps, jusqu'à la XVIIIème

dynastie et parfois plus tard, les deux pieds étaient montrés de l'intérieur

avec seulement l'indication d'un orteil et de la plante (la voûte plantaire

forme une courbe et se détache du sol).

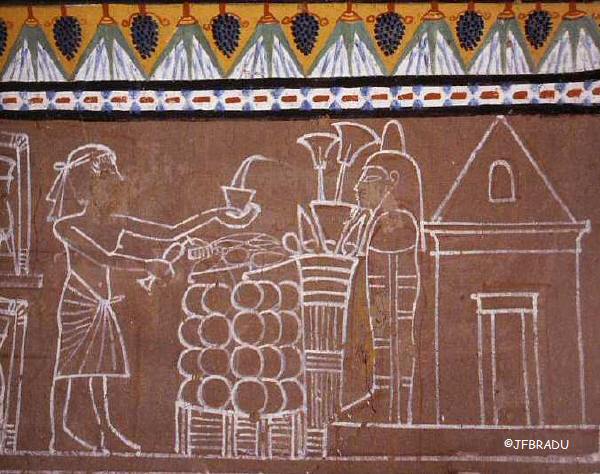

Le tracé corrigé, le sculpteur pouvait alors donner corps aux figures en

taillant à l'intérieur des contours. L'art du sculpteur était de donner

à son relief un modelé doux et nuancé pour aboutir à des figurés

expressifs. Les bas-reliefs étaient soit en léger relief, soit en creux,

on parle alors de "basse-taille". Dans le premier cas, la surface

entourant les figures était ôtée sur une épaisseur de 5 mm environ. Dans

le second cas, c'étaient les figures elles-mêmes qu'on gravait en

laissant le reste de la surface intacte. Les bas-reliefs étaient

destinées aux sculptures intérieures et les basses-tailles à

l'extérieur, où elles rendaient mieux avec le soleil et subissaient une

érosion moindre. L'outillage : tous ces travaux gigantesques, les artisans égyptiens les ont exécutés avec des moyens rudimentaires. Jusqu'au premier millénaire av JC, l'usage du fer était exceptionnel (le fer apparut vers 650 av JC), le bronze était peu répandu et le cuivre, plus abondant était trop tendre pour en fabriquer des outils solides. Le sculpteur égyptien devait donc recourir aux pierres dures comme le silex et la dolérite pour fabriquer les percuteurs utilisés pour dégrossir les blocs de roches moins dures. Le sable était utilisé comme abrasif. Le cuivre et le bronze étaient réservés au travail du bois et des pierres tendres (calcaire et grès). La fabrication d'une sculpture n'était pas seulement un acte technique, c'était aussi une véritable procréation pour le sculpteur, "celui qui fait vivre". Il "met au monde" sa statue qui va être investie d'une identité propre par le biais des inscriptions qui la couvrent. Cette opération intervenait en principe dans la "chapelle de l'or", lieu ou les statues divines étaient dorées en signe d'efficience permanente. |

|

|

|

Tombe de Nou et Nakhtmin : dessin préparatoire à la décoration des parois. |

|

LES TOMBEAUX -

LES HYPOGEES -

La vallée des Artisans. |

Les élèves peuvent cependant récupérer les images à l'aide d'une copie d'écran pour leurs travaux pédagogiques non lucratifs et non publiables, y compris sur Internet.

Pour tout autre usage, contacter l'auteur:Contact