|

Le palais royal (I) :

Les premiers palais -

Les

palais rituels au Nouvel Empire (Le palais de Médinet Habou - Le palais de Mérenptah).

Plusieurs mots peuvent désigner le palais royal :

- "âh" qui désigne un espace clos dont l'accès est restreint

- "khenou" peut désigner le palais où réside le roi et la capitale

- "per-aâ" est le terme le plus connu, il signifie "la grande maison" et a

fini par désigner le roi lui-même : "pharaon" (forme grecque du mot).

Le palais royal est à la fois la résidence du roi et le siège du

gouvernement. Mais la capitale de l'Egypte antique n'est pas fixe. Memphis

et Thèbes (à partir du Moyen Empire) sont les deux villes qui ont été

choisies le plus souvent comme capitale. Mais il arrive aussi fréquemment

qu'il y ait deux villes capitales en même temps : une capitale

administrative et une capitale politique et religieuse. L'administration

peut même se répartir entre ces deux capitales. Le roi possède des palais

dans de nombreuses villes et ne réside pas toujours au même endroit. Il se

rend dans ses palais secondaires pour présider les fêtes religieuses

locales. On a constaté aussi qu'à partir de la XIXème dynastie, il y a des

palais rituels incorporés aux temples.

Le palais royal n'a pas pour fonction de résister au temps comme les tombes

ou les temples en pierre, il est construit en matériaux périssables : briques crues et

bois. Mis à part le palais de Ramsès II à Médinet Habou,

très peu de palais nous sont parvenus en bon état. Les palais les mieux

connus sont ceux d'Aménophis III à Malgatta, et d'Akhenaton à Amarna. Le

palais de Ramsès II, à Pi-Ramsès (dans le delta), est connu grâce au papyrus

Rainer, il n'en reste aujourd'hui que les fondations. On sait donc assez peu

de choses du palais royal par l'archéologie, on doit souvent recourir à

des sources iconographiques, à des textes sur papyrus ou tablettes d'argile.

Les premiers palais

La première évocation du palais est le serek de l'époque prédynastique :

l'espace représentant une façade de palais dans lequel est inscrit le nom du

roi.

D'après les textes et les vestiges, le palais à la fin du Moyen Empire

semble être organisé ainsi :

Un premier complexe est composé de deux parties bien séparées

- le coeur du palais constitué d'une grande pièce à colonnes servant de

salle d'audience : "âkhenouti" (le roi dispose d'un trône sur une estrade

dans cette salle)

- les appartements privés pour la résidence de la famille royale : "kap"

Un deuxième complexe abrite l'administration royale : "khenty".

Autour de ces deux complexes, des entrepôts et des espaces de services ("chena")

servent à stocker les réserves du palais et abritent les ateliers chargés de

la production des vivres : boucheries, boulangeries, brasseries...

Les différents secteurs du palais sont dotés de point de contrôle. Le palais

est lui-même entouré d'une enceinte, la porte d'accès ("areryt") est

surveillée par une garde spécifique.

Une voie royale (ouat nesout) peut relier le palais au port pour faciliter

les approvisionnements.

D'après les textes, le palais abrite de nombreux serviteurs et le décor est

luxueux.

Le

Roman de Sinouhé

raconte les impressions d'un personnage revenu d'un long voyage en Asie.

Après l'audience royale, le visiteur est conduit dans les appartements

privés pour être hébergé.

"Je

fus installé dans une maison de prince, dans laquelle se trouvaient des

richesses. On y comptait une salle de bains, avec des miroirs et des objets

précieux appartenant au Trésor : des vêtements de lin royal, de la myrrhe,

de l'huile de premier choix. Des responsables, favoris du roi, étaient dans

toutes les pièces ; chaque serviteur était à sa tâche. On me frictionna le

corps avec des herbes fraîches, je fus épilé,

et mes cheveux peignés. [...

] Je fus

revêtu de tissu fin et oint d'huile à onction, je dormis sur un lit

et laissai le sable à ceux qui y vivent".

Les

palais rituels au Nouvel Empire

Les vestiges archéologiques étant plus nombreux, on connaît mieux les palais

de cette époque. Les palais rituels associés aux temples (notamment ceux de

Séthi Ier, Ramsès II, Mérenptah, Ramsès III) nous apportent de nombreuses

précisions. Le palais s'ouvre toujours au sud de la première cour du

sanctuaire. Mais dans la mesure où la structure du palais est peu développée

(une salle à colonnes donnant accès à une salle plus petite pouvant être la

salle du trône et quelques petits pièces pouvant faire fonction

d'appartements privés) on pense que ce type de palais avait avant tout une

fonction rituelle et non celle d'héberger la famille royale. La présence

d'une fenêtre d'apparition au centre de la façade de l'édifice montre

cependant l'importance de la présence du roi lors des cérémonies

religieuses.

Le

palais de Médinet Habou

A Médinet Habou, la fenêtre d'apparition était ornée de

représentations du roi massacrant les ennemis. Il se pourrait donc que le

palais avec sa fenêtre d'apparition symbolise la présence royale, le pharaon

ne pouvant assister à toutes les fêtes religieuses.

|

Relevé de la

fenêtre d'apparition de Ramsès III à Médinet Habou. Le pharaon massacre

ses ennemis. Sur la corniche, sous la fenêtre d'apparition : les têtes

des étrangers décapités.

|

La fenêtre d'apparition a une importance capitale dans le palais :

les aspects de la fonction royale y sont rappelés, le roi y est

montré comme le protecteur du peuple et l'unificateur du pays. De la

fenêtre, il se montre au public, domine la Cour,

accorde l'or de la

récompense aux fonctionnaires méritants, reçoit les tributs des pays

étrangers. |

|

|

|

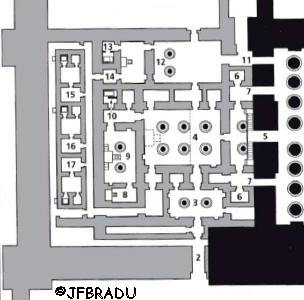

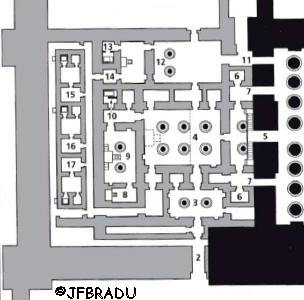

Le

palais royal de Médinet Habou est très bien conservé mais ce que l'on

voit aujourd'hui est un réaménagement et l'on ignore la configuration

initiale de la structure. Le bâtiment est assez grand (40 m de coté)

pour héberger le roi et quelques membres de sa famille lors des fêtes

religieuses de Thèbes-Ouest. Il est situé au sud du temple funéraire,

accolé à la première cour du sanctuaire qui sert aussi de cour

d'audience du palais royal.

- En 2 : l'entrée principale accolée au premier pylône

- En 3 : vestibule à deux colonnes

| - En 4 : grande salle de réception à six colonnes située dans l'axe de

la fenêtre d'apparition (en 5). |

|

- En 6 : deux vestiaires

- En 7 : deux portes donnant accès à la première cours et deux escaliers

permettant de monter à la fenêtre d'apparition

- En 8 : chambre à coucher avec une plate-forme pour le lit |

| - En 9 : salle de séjour à deux colonnes avec le trône du roi sur une

estrade |

|

|

|

| - En 10 : salle de bains divisée en deux par un muret : le roi se met

debout dans un bassin en grès muni d'un écoulement et les serviteurs

placés de l'autre côté du muret versent l'eau sur lui |

|

- Les parties 11, 12, 13 et 14 : elles reprennent en modèle réduit la

disposition de l'appartement royal précédent.

- En 15, 16, 17 : trois appartements indépendants composés chacun de

quatre pièces pour héberger les membres de la famille royale. Cliquez

sur les photos pour les agrandir. |

|

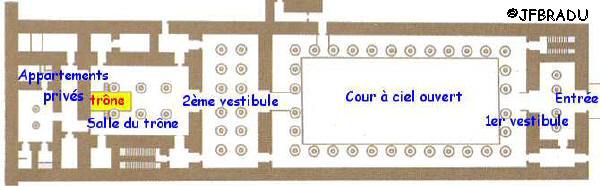

Le palais de Mérenptah à Memphis

Certains de ces palais rituels sont plus développés et ne semblent pas uniquement

symboliques. C'est le cas du palais de Mérenptah à Memphis qui se distingue

par son importance : 105 m de longueur sur 30 m de largeur. Les murs sont en

briques crues mais les colonnes et les encadrements des portes et des

fenêtres sont en pierre calcaire. L'entrée est composée d'une rampe d'accès

donnant dans un vestibule à quatre colonnes. Ce dernier débouche sur une

cour à ciel ouvert entourée d'un portique de 34 colonnes. Après avoir

traversé la cour de 53 m de longueur on accède à un deuxième vestibule qui conduit à la

salle du trône fermée par un porte à double battant. Le trône est adossé au

mur sud et placé sur une estrade desservie par deux escaliers latéraux. A

l'arrière, se trouvent les appartements privés du roi : une chambre avec

lit, une salle de séjour, une salle de bains, des latrines. Le roi pouvait

donc pratiquement résider dans ce palais mais sans doute pas de façon

prolongée. En revanche, la disposition du trône dans l'axe du bâtiment, les

différents vestibules, la porte à deux battants font penser au dieu du

temple protégé dans son naos. La décoration du palais était luxueuse :

colonnes incrustées de faïences bleu-vert, murs peints, encadrements des

portes sculptées de la titulature royale, plate-forme du trône décorée de

motifs d'ennemis captifs alternant avec des arcs. |