|

|

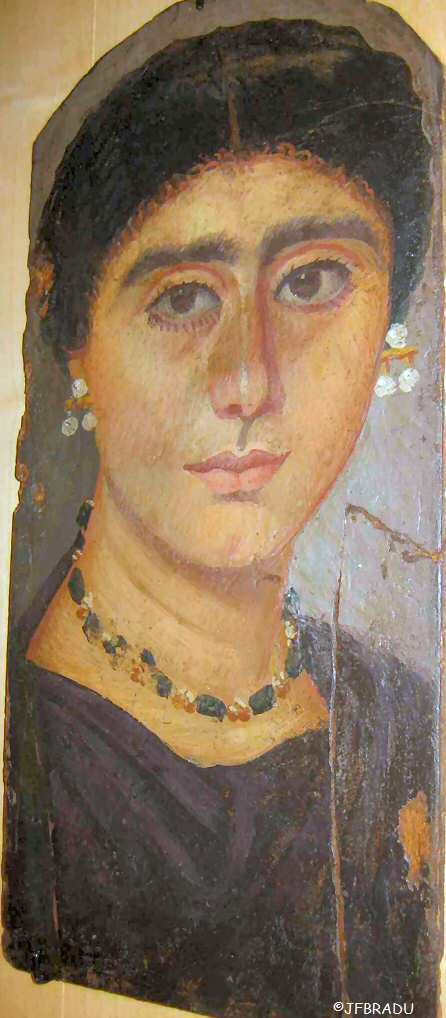

Portrait de femme

|

Portrait de femme

IIème siècle

ap JC - Antinoopolis, fouilles A. Gayet, 1905 -

Bois de figuier peint à

l'encaustique

-

H : 36,8 cm. - L : 17 cm

Musée du Louvre |

|

|

Le visage de la jeune femme est vu presque de face,

le buste légèrement tourné vers la gauche. Elle porte une tunique foncée à

clavi verts. Un manteau également foncé passe sur l'épaule gauche. Les

cheveux sont répartis en deux bandeaux qui masquent les oreilles. Une natte

surmonte la tête. Une ligne de petites bouclettes encadre le front. Les

lèvres sont particulièrement bien dessinées. Une fossette marque le menton.

Portrait de

jeune femme

Le vêtement sombre, la coiffure sévère et la parure discrète contrastent

avec le visage jeune de la femme. Le visage ovale est cerné par une ligne

ocre pour mieux le détacher du fond. Les sourcils touffus sont rendus avec

de fines hachures noires situées sur la partie supérieure. Le nez est long

mais parfaitement dessiné. Elle est parée de boucles d'oreille en or avec

trois perles. Deux perles pendent d'une barrette horizontale. Ce type de

bijoux, invention de l'époque romaine, est connu depuis le Ier siècle ap.

J.-C. et il est resté en vogue jusqu'au IIIe siècle. Le collier est composé

de pierres vert foncé de forme allongée et d'émeraudes, alternant avec des

groupes de deux ou trois perles. L'émeraude était utilisée dans sa forme

cristalline naturelle : en prisme hexagonal.

Bijoux précieux

Les Grecs et les Romains pensaient que les gemmes étaient dotées de vertus

prophylactiques, magiques et astrologiques. L'émeraude était placée au

troisième rang après le diamant et la perle. A l'époque romaine, des mines

d'émeraudes étaient exploitées en Egypte, notamment au Mont Smaragdus. Les

perles sont les parures préférées, mais aussi les plus coûteuses, pour

l'Empire romain. Elles sont acheminées de la Mer Rouge et du Golfe Persique

- celles en provenance de l'île de Dilmoun (actuel Bahrein) étant jugées les

plus belles.

Technique

Le fond, le visage et la coiffure sont peints à coups de brosse petits et

rapprochés. Le vêtement est en revanche traité par des coups larges et

espacés. Le peintre a soigneusement travaillé la coiffure, en rendant

l'ondulation des mèches par des traits foncés et parallèles, aujourd'hui peu

visibles. La tache foncée sur le nez est due à l'usure de la couche

picturale, laquelle laisse transparaître la préparation noire.

Dans tous les portraits de ce genre, l’étincelle de vie est toujours donnée

par une minuscule touche blanche ponctuant les yeux sombres.

Description : notice

du musée du Louvre

|

Compte tenu des nombreux piratages du site, le click droit pour le copiage du texte et des images est dorénavant interdit. Site sous copyright.

Les élèves peuvent cependant récupérer les images à l'aide d'une copie d'écran pour leurs travaux pédagogiques non lucratifs et non publiables, y compris sur Internet.

Pour tout autre usage, contacter l'auteur:Contact

|